Lernwirksamer Unterricht wird ermöglicht durch Bewusstsein für Eigenverantwortung

Zur Bedeutung von eigenverantwortlichem Handeln in der Schule

In einer sich stark verändernden Arbeitswelt wird in immer mehr Betrieben und Arbeitsprozessen Eigenverantwortung in der Leistungserbringung erwartet.

Es gehört daher zum übergreifenden Bildungsziel der Schulen, durch die Anbahnung von Alltagskompetenzen die Lernenden zur Eigenverantwortung für ihr Leben zu befähigen.

So heißt es in den schulart- und fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungszielen des LehrplanPLUS: "Im weitesten Sinne versteht man unter Alltagskompetenzen Fähigkeiten, die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, sich im Alltag zurechtzufinden. [...] Alltagskompetenzen unterstützen die Heranwachsenden in ihrer Entwicklung zu Menschen, die sich selbst vertrauen und Eigenverantwortung für ihr Leben übernehmen."

Was bedeutet Leadership Principles?

Der aus der Wirtschaft kommende Begriff “Leadership Principles” setzt sich aus den Worten Führung (Leadership) und Prinzipien (Principles) zusammen und beschreibt zusammenfassend die Ausrichtung der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an bestimmten Prinzipien. Furtner und Baldegger weisen darauf hin, dass Führungskräfte ihre Mitarbeitenden auch bei der Entwicklung ihrer Self-Leadership-Fähigkeiten (die “innere” Verantwortung) unterstützen (Furtner, Baldegger 2023). Damit wird die individuelle Eigenverantwortung jedes einzelnen für das Gelingen sowohl des zugewiesenen Prozesses als auch des Ganzen (beispielsweise eines Projektes) betont.

Ebenso wie die Mitarbeitenden eines Unternehmens sind auch die Schülerinnen und Schüler im Unterricht ihre eigenen “Leader”. Das heißt, sie bestimmen selbst ihr Handeln und tragen Verantwortung für den Grad der Zielerreichung. Arnold spricht in diesem Zusammenhang von Self Leadership (vgl. Arnold 2021, 63-107).

Für die Umsetzung in der Schule sind folgende Prinzipien relevant:

- Eigenverantwortung übernehmen

- Aktiv handeln

- Arbeitsmittel sorgfältig behandeln

- Vertrauen und Respekt

- Ergebnisse liefern

Wie lassen sich Leadership Principles im Unterricht umsetzen?

Regelmäßige Reflexionsphasen (mit oder ohne Reflexionsbogen) helfen den Lernenden, ihre Leistungen besser einzuschätzen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Sie analysieren, was gut gelaufen ist, welche Herausforderungen es gab und welche Strategien angewendet wurden.

Für das Einüben der Leadership Principles eignet sich die Methode Wochenplan. Die Lernenden erhalten fächerübergreifend Arbeitsaufträge, die innerhalb einer Frist zu erledigen sind. Die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Aufgaben eigenständig zu planen und zu organisieren. Dies fördert ihre Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Sie müssen aktiv entscheiden, wann sie welche Aufgabe erledigen und wie sie ihre Zeit einteilen, damit sie fristgerecht Ergebnisse abliefern können.

Bei der Projektarbeit arbeiten die Schülerinnen und Schüler innerhalb eines Zeitrahmens gemeinsam an einer problemorientierten Aufgabenstellung und präsentieren am Ende Ergebnisse. Projektarbeit erfordert, dass die Teilnehmenden zusammenarbeiten, durch Kommunikation ihre Ideen austauschen und gemeinsam Lösungen finden. Die Schülerinnen und Schüler lernen, eigenständig zu arbeiten und Verantwortung für ihre Aufgaben und Arbeitsmittel zu übernehmen.

Welche Vorteile ergeben sich durch die Leadership Principles?

Durch mehr Eigenverantwortung wird die Lernzeit optimaler genutzt, da Materialvollständigkeit und Abgabetreue geschult werden.

Der wiederkehrende Einsatz des Reflexionsbogens erweitert die Möglichkeit einer wertschätzend anschaulichen Rückmeldung zum Training.

Die eigenverantwortliche Organisation der Arbeitsprozesse seitens der Lernenden gestaltet sich effizienter, da weniger organisatorische Ansprachen und Kontolltätigkeiten durch die Lehrkräfte nötig sind. Dadurch bleibt diesen mehr Zeit, einzelne Schülerinnen und Schüler gezielt zu unterstützen.

Die Schülerinnen und Schüler werden geschult, mit ihren Büchern, Heften, Stiften und sonstigen Materialien verantwortungsvoll umzugehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Arbeitsmittel der Schule oder den Lernenden selbst gehören. Ebenso werden sie dazu angehalten, ihren Arbeitplatz in Ordnung zu halten und sauber zu verlassen.

Die Arbeitswelt erwartet zunehmend die Zusammenarbeit an gemeinsamen Aufgaben und damit auch einen vertrauensvollen und respektvollen Umgang der Mitarbeitenden untereinander. Durch regelmäßige Rückmeldungen durch die Lehrkräfte und durch den Austausch von Selbst- und Fremdeinschätzung können Reflexionsprozesse bei den Lerndenden gerade im Hinblick auf das soziale Miteinander angeregt werden.

Den Schülerinnen und Schülern wird in der Reflexionsphase ermöglicht, die Qualität ihres Arbeitsergebnisses einzuschätzen und entsprechend anzupassen.

Möglichkeiten für eine Visualisierung der Leadership Principles

Alle Abbildungen © ISB

Im Klassenzimmer können die Leadership Principles in Form von Aushängen (beispielsweise als Wortkarten) visualisiert werden. Neben den Schlagwörtern werden die einzelnen Erwartungen klar beschrieben und in den Reflexionsphasen im Unterricht immer wieder thematisiert.

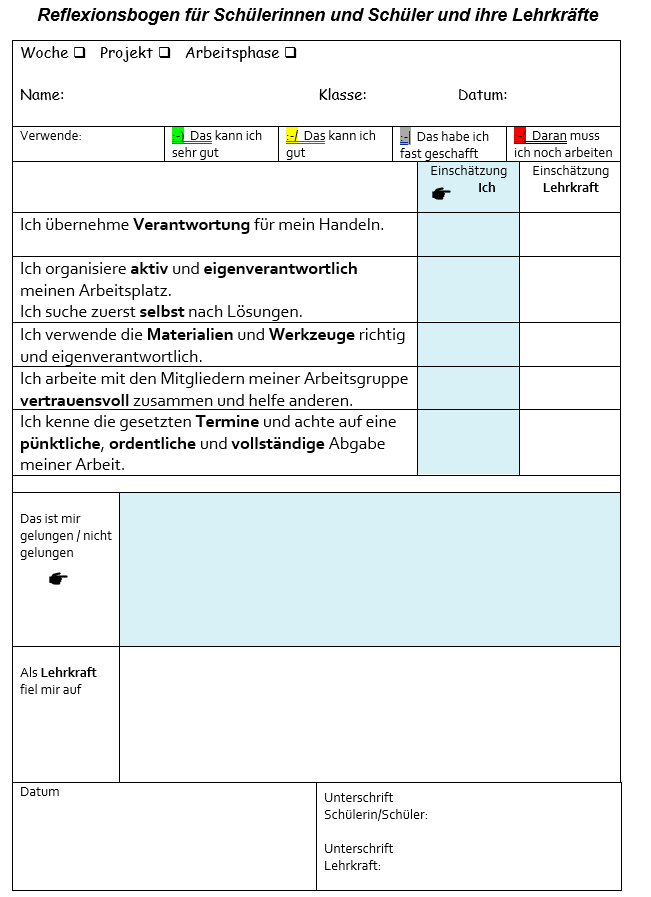

Eigenverantwortung stärken mit Hilfe des Reflexionsbogens

Das Erlernen eigenverantwortlichen Handelns erfordert das Verinnerlichen der oben genannten Prinzipien durch konkretes Üben und Anwenden.

Hierbei kann der vorgestellte Ansatz sowohl von Klassenleitungen wie auch von Fachlehrkräften verwendet und in ihre alltägliche Arbeit integriert werden. Wichtig ist ein transparentes Vorgehen, wozu sich der hier vorgestellte Refelxionsmeldebogen anbietet.

Der Reflexionsbogen fasst die fünf Schwerpunkte des Konzepts “Leadership Principles” prägnant zusammen und basiert auf dem Austausch von Selbst- und Fremdeinschätzung. Lernende und Lehrkräfte bewerten die Schwerpunkte verbunden mit der Möglichkeit, persönliche Anmerkungen zu ergänzen, um individuellen Sichtweisen noch mehr Raum zu geben.

Besonders lehrreich ist es, wenn Selbst- und Fremdeinschätzung nicht übereinstimmen und so Reflexionsprozesse angeregt werden. Aus der Gesamtheit lässt sich dann u. a. gezieltes Unterstützungs-/Veränderungspotenzial identifizieren, an welchem weitergearbeitet werden kann.

Die Einsatzszenarien für den Bogen sind vielfältig (einzelne Stunden, Einzelpersonen, Fächer, fachbezogene Inhalte ...) und können sich auf verschiedene Zeiträume erstrecken (Halbjahr, Sequenz, Schuljahr).

Material zum Vergrößern

- Arnold, A. (2021): Führen von sich selbst: Self-Leadership; in: Arnold, A.: Zukunftsgerecht führen, Springer

- Baldegger U., Furter M. (2023): Self-Leadership und Einführung: Theorien, Modelle und praktische Umsetzung, Wiesbaden Springer