Lernwirksamer Unterricht wird ermöglicht durch eine altersgerechte und verständliche Sprache

Die Sprache der Lehrkraft – verbal und nonverbal – spielt im Unterricht eine zentrale Rolle: Mit Sprache vermittelt die Lehrkraft einen Großteil der Lerninhalte, mit Sprache erteilt sie Arbeitsaufträge und mit Sprache gibt sie Anweisungen. Gleichzeitig dient die Gesprächsführung der Lehrkraft als Modell und Vorbild für die Schülerinnen und Schüler und kann damit sprachfördernd wirken. Nach Reber / Schönauer-Schneider (2022) lässt sich die Sprache der Lehrkraft in folgende Bereiche einteilen:

Lehrkräfte können folglich durch die Gestaltung der eigenen Lehrersprache sowohl das schulische als auch das sprachliche Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler unterstützen (vgl. Mayer 2018). Ein ganz besonderes Augenmerk kann dabei vor allem auf den direkt verbal angebotenen sprachlichen Input durch die Lehrkraft gelegt werden. So hat der verbale Ausdruckskanal den größten Einfluss auf die sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler (vgl. Eiberger / Hildebrandt 2014).

Praktische Beispiele zur Gestaltung Ihrer Lehrersprache

So setzen Sie Ihre Lehrersprache sprachfördernd ein

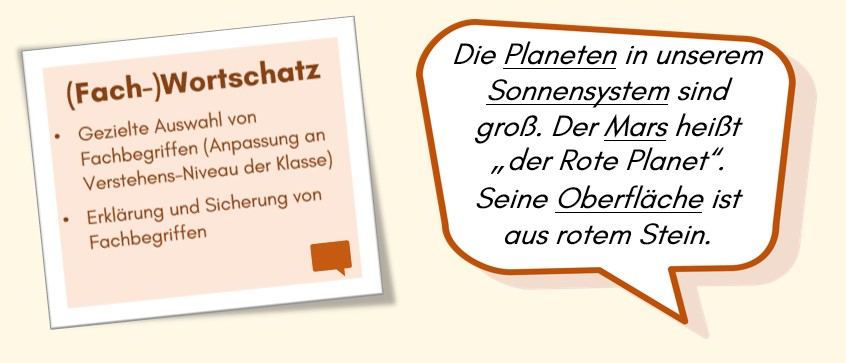

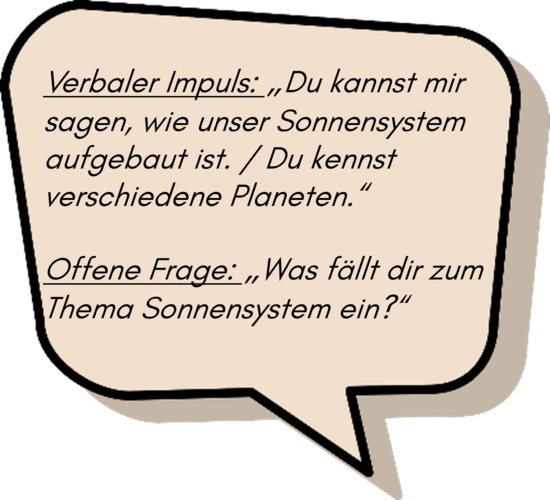

Impulstechniken sind Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler kognitiv zu aktivieren und eine Anregung zu geben, sich sprachlich und kognitiv zu beteiligen (Jungmann / Miosga / Neumann 2021).

Beispiele:

- Sachimpuls (z.B. Zeigen eines Gegenstandes/Bildes)

- Nonverbaler Impuls (z. B. fragende Geste, Signale oder Handzeichen; siehe Beitrag "Routinen und flüssige Übergänge")

- Verbaler Impuls

- Offene Frage (siehe Beispiel Sprechblase)

Modellierungstechniken sind sprachliche Strategien, mit denen die Lehrkraft die sprachlichen Äußerungen der Schülerinnen und Schüler fördern kann (siehe auch Filmbeispiel LMU). Hierbei unterscheidet man zwischen vorausgehenden und nachfolgenden Techniken.

Vorausgehend wird beispielsweise eine gewisse Satzstruktur oder ein bedeutender Begriff mehrmals verbal präsentiert, um dies auch bei den Schülerbeiträgen zu evozieren (Jungmann / Miosga / Neumann 2021).

Nachfolgend reagiert bzw. korrigiert die Lehrkraft, indem sie die falsche Äußerung der Schülerin/des Schülers richtig wiederholt. Beispielsweise kann ein „falsch“ ausgesprochenes Wort noch einmal von der Lehrkraft aufgegriffen und korrekt ausgesprochen werden (sog. korrektives Feedback).

Vor allem bei Jugendlichen ist es sinnvoll, das korrektive Feedback in eine natürliche, „beiläufige“ Äußerung einzubetten, damit dieses nicht bloßstellend/verunsichernd wirkt.

Unter handlungsbegleitendem Sprechen versteht man, dass die Lehrkraft ihre eigenen oder die Handlungen der Schülerinnen und Schüler sprachlich begleitet.

Damit agiert sie als Sprachvorbild, so dass die Schülerinnen und Schüler die Erklärungen der Lehrkraft verinnerlichen und die beschriebene Handlung sprachlich und handelnd umsetzen können.

Zudem werden dadurch Abläufe und Arbeitsaufträge nicht nur sprachlich erläutert, sondern durch anschauliche Handlungen visuell zusätzlich dargeboten (Reber / Schönauer-Schneider 2022).

Eiberger, C. / Hildebrandt, H. (2014): Lehrersprache richtig einsetzen. Trainingsbausteine für eine wirksame Kommunikation in der sonderpädagogischen Förderung. Hamburg.

Jungmann, T. / Miosga, C. / Neumann, S. (2021): Lehrersprache und Gesprächsführung in der inklusiven Grundschule. München: Ernst-Reinhardt-Verlag.

Mayer, A. (2018): Sprachsensibler Unterricht aus der Perspektive der Sprachheilpädagogik. Die Inklusionssensible Grundschule: Vom Anspruch zur Umsetzung, 110.

Reber, K. / Schönauer-Schneider, W. (2022): Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts (Vol. 2). Ernst Reinhardt Verlag.