Lernwirksamer Unterricht wird ermöglicht durch einen angemessenen Wechsel von Lehr- und Lernmethoden

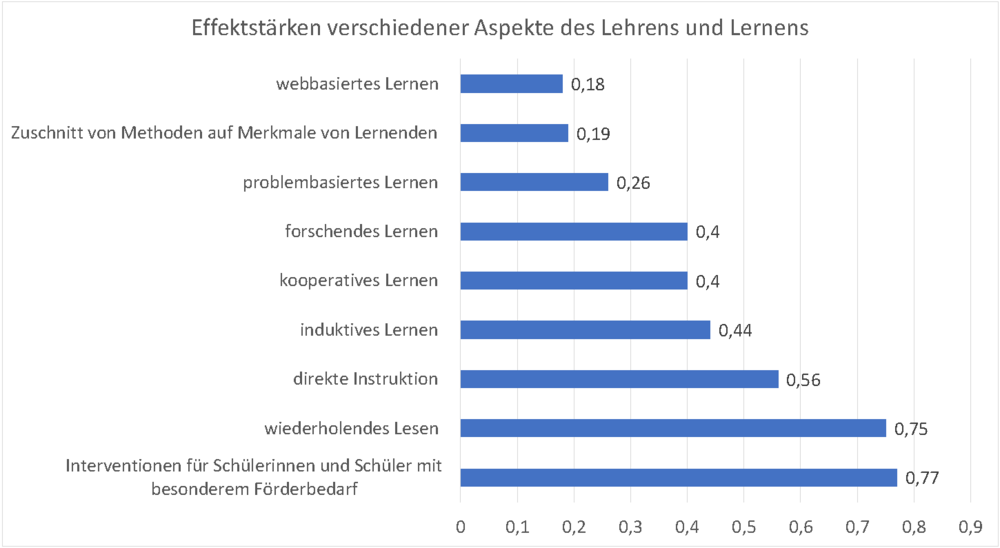

Der Begriff der Methodenvielfalt findet sich in nahezu allen Handreichungen und Erläuterungen, die der Fragestellung „Was ist guter Unterricht?“ nachgehen. In den letzten Jahren war Tenor vieler Bildungswissenschaftler, Methoden stärker in schulische Bildungsprozesse zu integrieren (u.a. von Reeken 2003). Dem Einsatz einer Methodenvielfalt und daraus resultierend offeneren Lernformen wurde ein wichtiger, wenn nicht sogar entscheidender Stellenwert für Lernerfolg zugeschrieben. Diese Betrachtung wurde u.a. durch die Hattie-Studie in einigen pädagogischen Bereichen verändert und teilweise revidiert. In seiner Metaanalyse ermittelte Hattie die Effektstärken verschiedener Aspekte des Lernens und Lehrens (Hattie 2009). Für den Bereich der Methodenvielfalt lohnt sich ein Blick auf die Effektstärken folgender Aspekte (siehe rechts).

Diese exemplarischen Punkte zeigen auf, dass der direkten Instruktion, dem wiederholenden Lernen und der Intervention für Schülerinnen und Schüler mit spezifischen Lernvoraussetzungen ein größerer Stellenwert als bisher getan zugeschrieben werden sollte. Die Positionen verschiedener Bildungswissenschaftler ähneln sich in ihren Folgerungen denen aus der Hattie-Studie.

Wellenreuther (2010, 20) führt in einem Artikel zu erfolgreichem Mathematiklernen an, dass kognitionspsychologische Untersuchungen belegen, dass beim Erwerb komplexen Wissens insbesondere Steuerung und massive Hilfestellungen, z. B. durch Lösungsbeispiele, unverzichtbar sind. Die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler müssen durch systematisches Strukturieren und adaptives Erklären angeleitet werden. Ein Fehlen dieser Komponenten im Unterricht geht klar zu Lasten lernschwacher Schülerinnen und Schüler.

Auch Gold (2016, 65f) legt dar, dass Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lernen am meisten von den lehrkraftzentrierten Methoden profitieren, die einen höheren Grad an Strukturierung sowie einen hohen Anteil an Übung und Wiederholung gewährleisten und bei denen auf einen effiziente Lernzeitnutzung geachtet wird. Gute Methoden sind gekennzeichnet durch ein kleinschrittiges Vorgehen, dem expliziten Erklären, der regelmäßigen Überprüfung der Lernfortschritte, einer kognitiven Aktivierung der Lernenden und deren konstruktiver Unterstützung.

Aus neurowissenschaftlicher Sicht beleuchtet Roth (2015, 156ff.) den Lernprozess und resümiert die Notwendigkeit einer „hirngerechte[n] Untergliederung des Unterrichts“ (ebd., 161). Dabei wirken insbesondere Maßnahmen zur "Wiederholung" und ein "Methoden-Mix". Wiederholungen desselben Inhalts sollen in unterschiedlichen Kontexten und mit verschiedenen Vermittlungsformen stattfinden und sich auf das „aktive Erinnern“ (ebd.) fokussieren. Der Methoden-Mix vereint für ihn die direkte Instruktion im Sinne des Lehrervortrags, die Arbeit in kleinen Gruppen zur Vertiefung und die Einzelarbeit zur weiteren Vertiefung.

Vor diesem Hintergrund ist darauf zu verweisen, dass Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lernen und der Aufmerksamkeitssteuerung insgesamt einen geringeren und v. a. einen geringeren freien Arbeitsspeicher haben. Die Durchführung komplexer Methoden darf diesen somit nicht zusätzlich belasten, was dafür spricht, dass eingesetzte Methoden simpel und eingeschliffen sowie ritualisiert sein müssen, damit Schülerinnen und Schüler nicht bereits durch den Methodeneinsatz überfordert sind und sich dadurch weniger auf den Inhalt, den die Methode bearbeitet, konzentrieren können (Brandmeier / Kastner 2019, 30).

Die effektivsten Methoden für Schülerinnen und Schüler mit Lernproblemen weisen folgende Merkmale auf (vgl. Grünke 2007, 9):

- Sie sind lehrkraftgesteuert und gut strukturiert.

- Inhalte oder Strategien werden explizit, redundanzreich und schrittweise vermittelt.

- Schülerinnen und Schüler sind ständig zu einer aktiven Beteiligung sowie zum ausgiebigen Üben aufgefordert.

- Schülerinnen und Schüler erhalten für alle Leistungen und Antworten eine sofortige und eine auf den Lernweg sowie das -ergebnis bezogene Rückmeldung.

Diese Merkmale werden nach Grünke (vgl. ebd.) am besten bei der direkten Instruktion, der Strategieinstruktion, beim Selbstinstruktionstraining, dem tutoriellem Lernen und bei computergestützter Förderung umgesetzt.

Die obigen Ausführungen lassen den vermeintlichen Schluss ziehen, dass eine reine Instruktion und keine Methodenvielfalt für Schülerinnen und Schüler mit Lernproblemen notwendig ist. Doch ist dem wirklich so? Und wie kann und soll ein Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit ihren spezifischen Lernvoraussetzungen aussehen – auch vor dem Hintergrund der Inklusion?

Methodeneinsatz im Unterricht von Schülerinnen und Schüler vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Lernvoraussetzungen

Viele Schülerinnen und Schüler schaffen sich relativ schlecht selbst Strukturen: sie planen und ordnen kaum oder gehen häufig wenig strategisch vor. Offene und freie Lernsituationen stellen für diese Schülerinnen und Schüler somit - oftmals keine offensichtlichen - Herausforderungen dar. Simon und Grünke (2010, 43 ff.) führen an, dass direkte Methoden und Instruktionen durch gelenktes Entdeckenlassen ergänzt werden sollen. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler begleitet und direkt zur (richtigen) Lösung geführt. Falsche Lösungen sollten auf diesem Weg vermieden werden, da sie sich ebenso falsch einprägen. Direkte Methoden haben das Erlernen und nicht das Festigen von Inhalten zum Ziel und sollen bewusst und dosiert zum Ziel kommen. Eine länger als 15 Minuten dauernde „direkte Instruktion“ ist ebenso wenig sinnvoll, da auch hier auf die Konzentrationsspanne und die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses geachtet werden muss. Wenn der Inhalt direkt instruiert wurde, soll er durch offene Methoden gefestigt und in einem lebenspraktischen Problemkontext gestellt werden, sodass eine flexible Anwendung der Fertigkeit möglich wird. Zu beachten ist, dass die für die Lösung der Aufgabenstellung notwendige Kompetenz bereits automatisiert angewendet werden kann. Sie muss zu Können geworden sein, denn erst dann kann sie auf neue Aufgabenstellungen selbstständig angewendet werden (Brandmeier / Kastner 2019, 31ff.).

Dies legt nahe, dass keine Methode per se besser ist, die Vielfalt und der passende Einsatz sind entscheidend. Methoden müssen je nach Kontext und Ziel flexibel angewandt und kombiniert werden, immer im Bewusstsein über die Potenziale und Grenzen der Methoden allgemein und des Einsatzes im eigenen Unterricht (Trautwein et al. 2022, 10).

Vorläufige Zusammenfassung

Methodenvielfalt ist eindeutig besser als Methodenarmut, aber eben auch vor dem o.g. Ausführungen genau abzuwägen und ziel- und zweckorientiert sowie reduziert einzusetzen. Hier ist der Fokus auf Methoden zu legen, die eine redundanzreiche Übung bieten. Zudem ist eine gesicherte Methodenkompetenz notwendig, um im Anschluss daran Inhalte und Fachkompetenzen durch Methoden zielgenau zu erarbeiten.

Auswahl von ziel- und zweckorientierten Methoden

Klar ist, dass Methoden ziel- und zweckorientiert ausgewählt werden müssen. Doch auf welcher Grundlage kann eine Entscheidung für oder gegen eine Methode getroffen werden? Hier hilft ein vertiefender Blick auf das Verständnis von Kompetenz.

Die Diskussion um Kompetenzorientierung im deutschen Sprachraum fußt favorisiert auf einem Modell von Kompetenz nach Weinert (2001). Weinert spricht sich für einen dreidimensionalen Zugang zum Verständnis von Kompetenz aus. Diese Dimensionen lassen sich auf die Auswahl von Methoden übertragen.

Wenn nun Kompetenz vor dem Hintergrund dieses dreidimensionalen Zugangs verstanden wird, kann die Entscheidung für eine Methode vor diesem Hintergrund gefällt werden. Folgende Fragen können bei der Auswahl einer ziel- und zweckorientierten Methode hilfreich sein:

- Sind ausreichend hierarchieniedrigere Prozesse bei den Lernenden automatisiert (z. B. Lesekompetenz, Schreibkompetenz, Rechenkompetenz)?

- Stehen hierarchiehöhere Prozesse zur Verfügung, um Lerninhalte mit dieser Methode zu erarbeiten und zu durchdringen?

- Entsteht durch diese Methode ein passendes Maß an extrinsischer Motivation?

- Ruft diese Methode möglicherweise durch ihre sozialen Komponenten eine intrinsische Motivation?

- Ist Lernen in der peer-group durch diese Methode möglich?

- Ist ein Lernen voneinander durch diese Methode möglich?

- Wie viel Instruktion und Interaktion sind von Seiten der Lehrkraft aus nötig?

Die auf Grundlage der o. g. Fragen ausgewählte Methode ist nun in ihrem Zweck klar begründet. Selbstredend muss diese Methode zuvor intensiv eingeführt sein. Bei einer Methodeneinführung steht zunächst die Methode an sich im Vordergrund und sollte mit bzw. an einem leichten Inhalt eingeführt werden. Erst wenn die Methodik gesichert ist, können mit ihr Inhalte und somit Fachkompetenzen erarbeitet werden. So lässt sich die Zusammenfassung wie folgt erweitern:

Zusammenfassung

Somit ist Methodenvielfalt klar besser als Methodenarmut, aber eben auch vor dem o.g. Ausführungen genau abzuwägen und ziel- und zweckorientiert sowie reduziert einzusetzen, insbesondere für o.g. Schülerinnen und Schüler. Hier ist der Fokus auf Methoden zu legen, die redundanzreiche Übungen mit sozialer Entlastung bieten und die außerdem kognitive, motivationale und sozial-interaktionale Dimensionen von Kompetenz berücksichtigen. Zudem ist eine gesicherte Methodenkompetenz notwendig, um im Anschluss daran Inhalte und Fachkompetenzen durch Methoden zielgenau zu erarbeiten.

Fallbeispiele

Ausblick: Digitale Medien- und Methodenkompetenz als „Heilmittel“?

Die aktuelle PISA Studie zeigt im deutschen Vorbildsland Schweden einen Rückgang der guten Lernergebnisse, die aus dem Bereich der Bildungswissenschaften mitunter auf die zu frühe Digitalisierung der Lernprozesse zurückgeführt wird. Schweden geht nun „weg“ von der reinen Digitalisierung des Lernens und schafft wieder Schulbücher an. Der Hype um digitale Medien führte dazu, dass ein Übereinsatz dieser im Unterricht stattfand und weniger auf das „Wie“ des Einsatzes geachtet wurde (Radetzky 2023). Auch in Finnland – einem ebenso vorbildhaften PISA-Land – wurden Schulbücher abgeschafft, Schulen gänzlich anders gebaut, um den Reformen und u. a. der Digitalisierung Raum zu geben. Aber auch Finnland schnitt in den letzten PISA Untersuchungen immer schlechter ab. Insbesondere das selbstgesteuerte Lernen sieht Salminen als Mitproblem, da ein durchschnittlich begabtes Kind nicht unbedingt selbstgesteuert lernen kann. Mindestens ein Fünftel einer Klasse benötigt eine strukturierte Umgebung, um in Ruhe und konzentriert arbeiten zu können (Brand 2023). Diese knappen Ausführungen zeigen, dass unabhängig von der Methode – und hier explizit der digitalen Bildung – es immer SchülerInnen geben wird, die mehr Strukturierung und mehr Steuerung seitens der Lehrenden benötigen und keine Methode als Allheilmittel zu verstehen ist, sondern stets reflektiert und zielgerichtet eingesetzt werden muss.

Beywl, W. / Zierer, K. (2014): John Hattie – Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler: Hohengehren.

Beywl, W. (Hrsg.) (2024): Lernen sichtbar machen-Wiki. Online: www.lernensichtbarmachen.net [07.06.2024].

Brand, A. (2023): Finnland – Was ist für den PISA Absturz verantwortlich? Online: https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/finnland-was-ist-fuer-den-pisa-absturz-verantwortlich/ [27.05.2024].

Brandmeier, F. / Kastner, S. (2019): Lernbeeinträchtigungen im inklusiven Unterricht. Göttingen: V&R.

Gold, A. (2016): Lernen leichter machen. Göttingen: V&R.

Grünke, M. (2007): Richtig fördern – aber wie? Zur Wirksamkeit von Förderkonzepten: Teil 1. In: Zeitnah, 52, 9-12.

Hattie, J. (2009): Visible Learning. New York: Routledge.

Radetzky, A. (2023): Schulbuch oder Tablet? Keine Frage des Entweder-oder! Online: https://www.bllv.de/vollstaendiger-artikel/news/schulbuch-oder-tablet-keine-frage-des-entweder-oder? [27.05.2024].

Reeken, D. von (2003): Handbuch Methoden im Sachunterricht. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.

Roth, G. (2015): Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt. Stuttgart: Klett-Cotta.

Schneider, H. / Becker-Mrotzek, M. / Sturm, A. /Jambor-Fahlen, S. / Neugebauer, U. / Efing, Ch. / Kernen, N. (2013): Wirksamkeit von Sprachförderung. Mercator-Institut. Online: https://www.stiftung-mercator.de/content/uploads/2020/12/Schneider_et_al_Wirksamkeit_Sprachfoerderung.pdf [27.05.2024].

Simon, H.; Grünke, M. (2010): Förderung bei Rechenschwäche. Stuttgart: Kohlhammer.

Trautwein, U. / Sliwka, A. / Dehmel A. (2022): Grundlagen für einen wirksamen Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 1. Stuttgart: IBBW.

Weinert, F. (2001): Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In Weinert, F. (Hrsg): Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim, Basel: Beltz, 17-31.

Wellenreuther, M. (2010): Fördern im Mathematikunterricht – aber wie? In: Lehren & Lernen, 4, 20-24.