Adaptives Erklären

Beim adaptiven Unterricht handelt es sich um eine Unterrichtskonzeption, in der sich sowohl Planung als auch Gestaltung so an die Lernvoraussetzungen der Lernenden anpassen, dass diese positive Lernerfolge haben und optimal gefördert werden (vgl. Schaub/Zenke 2002).

Literatur:

Schaub, H.; Zenke, K. G. (2002): Wörterbuch Pädagogik. 5. Auflage. München: dtv.

Arbeitsspeicher und Arbeitsgedächtnis

Arbeitsspeicher = Teil des Drei-Speicher-Modells von Atkinson und Shiffrin

Arbeitsgedächtnis = Kurzzeitgedächtnis

Der Arbeitsspeicher steuert unsere selektive Aufmerksamkeit – der unbewusste Reiz verwandelt sich in einen bewussten Reiz. Die Aufnahmefähigkeit liegt bei 7 +/- 2 und ist altersabhängig. Die Kapazität variiert dabei stark von der Aufmerksamkeit (vgl. Miller 1956; Brandmeier / Kastner 2019).

Literatur:

Brandmeier, F. / Kastner, S. (2019): Lernbeeinträchtigungen im inklusiven Unterricht. Göttingen: V&R.

Miller, G. (1956): The Magical Number Seven, Plus oder Minus Two. In: The Psychological Review, Nr. 63, S. 81-97.

Direkte Instruktion

Die Lehrkraft zergliedert bei der direkten Instruktion die Lerninhalte in kleinere Einheiten, baut sie systematisch aufeinander auf und vermittelt sie explizit. Die Lehrkraft bestimmt somit die Lernziele und wählt die dafür passenden Materialien aus und gibt das Tempo vor. Die Phasen der (1) Präsentation neuer Inhalte und Demonstration des Vorgehens, (2) Übung und Anleitung und (3) eigenständigen Übung wechseln sich ab. Außerdem erfolgt eine kontinuierliche Leistungserfassung und eine direkte Rückmeldung bezüglich der Aufgabenlösung (vgl. Grünke 2007).

Literatur:

Grünke, M. (2007): Richtig fördern – aber wie? Zur Wirksamkeit von Förderkonzepten: Teil 1. Zeitnah. 52. 9-12.

Effektstärke

Das Maß gibt Aufschluss über die Stärke eines Effekts (d) und gibt somit einen Anhaltspunkt für die praktische Bedeutsamkeit einer Maßnahme.

Umkehrende Effekte (d < 0,00)

Unerwünschte Effekte, die die Lernleistung verringern.

Entwicklungseffekte (0,00 < d < 0,15)

Effekte, die durch übliche Reifungsprozesse ohne Schulbesuch erreicht werden könnten.

Schulbesuchseffekte (0,15 < d < 0,40)

Effekte, die durch den typischen Einsatz einer Lehrkaft in einem Schuljahr erzielt werden können.

Erwünschte Effekte (d > 0,40)

Die Lernleistung wird derart verbessert, dass in der Praxis Unterschiede erkennbar sind.

Quelle:

https://web.fhnw.ch/plattformen/hattie-wiki/begriffe/Interpretationshilfe_zur_Effektst%C3%A4rke

Gemäßigter Kontruktivismus

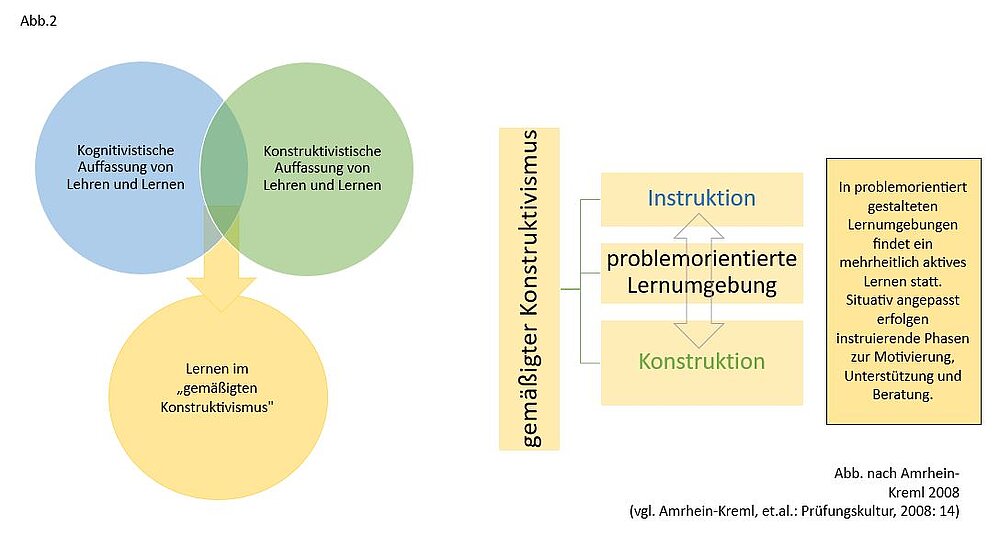

Durch die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz in Form der Bildungsstandards wurde die Auseinandersetzung über schulisches Lernen mit Blick auf eine veränderte Lernkultur forciert. Amrhein-Kreml et.al. wiesen 2008 auf die Schwachstellen von kognitivistischer und konstruktivistischer Lerntheorie hin (vgl. Abb. 1).

Als Lösung formulierten sie den gemäßigten Konstruktivismus (vgl. Abb. 2): „(...) Lernen ist also auch hier nur mit aktiver Beteiligung der Lernenden möglich, braucht aber den Input durch die Lehrpersonen.“ (Amrhein-Kreml, et.al: 2008)

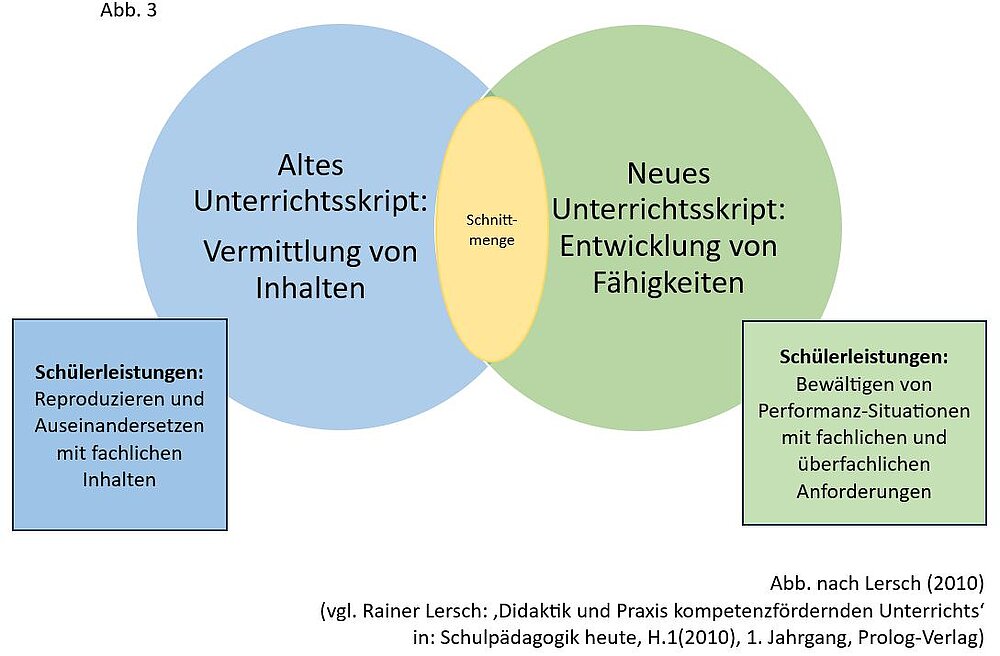

Rainer Lersch (2010) spricht in diesem Zusammenhang von altem und neuem Unterrichtsskript – also von Unterricht nach den so bezeichneten ‚Kriterien guten Unterrichts‘ (vgl. Helmke 2004, Meyer 2004) und kompetenzorientiertem Unterricht. Dabei betont er die Relevanz der Schnittmenge von beiden Skripten (vgl. Abb.3).

„(...) Erstens soll damit angedeutet werden, dass es auch bisher schon immer Unterricht gegeben hat, der (...) auch die Entwicklung von Fähigkeiten oder Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert hat. (...) Das Zweite, worauf diese Schnittmenge aufmerksam machen soll, ist die damit symbolisierte Tatsache, dass offenbar auch der kompetenzorientierte Unterricht nicht ohne die Vermittlung von Inhalten auskommt. (...)“ (Rainer Lersch: 2010)

Beide dargestellten Varianten verweisen auf die Notwendigkeit, dass Lehrkräfte Lerngelegenheiten bereitstellen – diese also vorstrukturieren –, um so den Kompetenzerwerb zu ermöglichen, im Sinne von Konstruktion und Selbstregulation.

Literatur:

Amrhein-Kreml, R., u.a. (2008). Prüfungskultur. Leistung und Bewertung (in) der Schule. Klagenfurt.

Helmke, A. (2004): Unterrichtsqualität: Erfassen, Bewerten, Verbessern (3. Aufl.). Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.

Lersch, R. (2010): Didaktik und Praxis des kompetenzfördernden Unterrichts. In: Schulpädagogik heute, Heft 1, Prolog-Verlag.

Meyer, H. (2004): Was ist guter Unterricht?. Berlin, Cornelsen Verlag.

Gesten als Mittel zur Sprachförderung

Menschen produzieren Gesten vor allem in Situationen der zwischenmenschlichen Kommunikation (Tomasello 2022). Der Mensch greift bei der Vermittlung von Inhalten auf ein multimodales Kommunikationssystem zurück. Sprache und Gestik stellen ein gemeinsames Kommunikationssystem dar (Lüke et al. 2020; Rohlfing 2019), das auch im Unterricht bewusst und unterstützend eingesetzt werden kann.

Der positive Einsatz von vor allem deiktischen und ikonischen Gesten zum Hören und Lesen wurde vor allem im Mathematikunterricht als auch im Fremdsprachenunterricht untersucht und zeigt einen förderlichen Effekt auf den Erwerb neuer Wörter und ein besseres Aufgabenverständnis (Frey / Frank / Lüke 2022).

Literatur:

Frey, N.; Frank, V. & Lüke, C. (2022). Gesten und Gebärden als Sprachförderstrategie im inklusiven Unterricht. Praxis Sprache, 3, 174 - 178

Leisen, J. (2025). www.sprachsensiblerfachunterricht.de [08.07.2025]

Lüke, C., Ritterfeld, U., Grimminger, A., Rohlfing, K. J. & Liszkowski, U. (2020). Integrated communication system: Gesture and language acquisition in typically developing children and children with LD and DLD. Frontiers in Psychology, 11. Abgerufen unter doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00118 [01.04.2025]

Rohlfing, K. (2019). Frühe Sprachentwicklung. Utb GmbH.

Tomasello, M. (2022). Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. Suhrkamp: Berlin.

Hattie-Studie

John Hattie, ein australischer Bildungsforscher, veröffentlichte 2009 seine Metaanalyse „Visible Learning“ – die zu diesem Zeitpunkt größte Datenbasis zur Unterrichtsforschung. Dabei untersuchte er über 15 Jahre hinweg 815 Metastudien auf insgesamt 138 Einflussfaktoren, die der Frage „What works best in Education?“ nachgingen.

Hatties Metaanalyse ist nicht unkritisch hinzunehmen, dennoch spricht allein die Größe der Hattie-Studie für die Zuverlässigkeit seiner Ergebnisse und liefert zahlreiche Hinweise und Ansatzpunkte für praktische Konsequenzen (vgl. Brandmeier/Kastner 2019).

Literatur:

Brandmeier, Franziska; Kastner, Susanna (2019). Lernbeeinträchtigungen im inklusiven Unterricht. Göttingen: V&R.

Intrinsische und extrinsische Motivation

Intrinsische Motivation: subjektiv bedeutsamer und emotional positiv besetzter Antrieb für das Erreichen eines Ziels.

Extrinsische Motivation: die Handlung wird nicht um ihrer selbst willen ausgeführt, sondern äußere Aspekte sind Handlungsgrundlage.

Lernleiter

Woher stammt diese Methode?

- Die Multi Grade Multi Level-Methodology (MGML) bzw. Lernleiter-Methode stammt aus Indien.

- Sie wurde vor ca. 30 Jahren durch das Rishi Valley Institute for Educational Resources (RIVER) in Verbindung mit dem Aufbau von ländlichen Schulen erarbeitet.

- Aufgrund vieler Herausforderungen wie Leistungsheterogenität, eine große Altersmischung, großem Druck im Unterrichtsklima und mangelnder Motivation auf Seiten der Lernenden wurde nach einem Konzept gesucht, das die Schülerinnen und Schüler in ihrer Eigenaktivität fördert und besonders der Heterogenität gerecht wird (Müller 2016; Girg et al. 2012).

Wie funktioniert diese Methode?

Die „Lernleiter“ ist eine Unterrichtsmethode, die einen selbstorganisierten und eigenständigen Lernprozess ermöglicht. Der Lerninhalt ist dabei systematisch in aufeinander aufbauende Lernschritte gegliedert. Die Schülerinnen und Schüler „klettern“ bildlich gesprochen eine Lernleiter hinauf und erarbeiten den Lernstoff eigenständig in ihrem individuellen Lerntempo.

Der Lernprozess wird mithilfe einer sogenannten „Lernlandkarte“ visualisiert, wobei die Leiter als Symbol dient. Sie schafft Transparenz und Klarheit über den Lernweg und unterstützt die Lernenden bei der Orientierung. Diese Methode eignet sich besonders für selbstgesteuertes Lernen in heterogenen Lerngruppen und basiert auf der Multi Grade Multi Level Methodology aus Indien (s.o.).

Entwicklung der Methode in Deutschland:

Problemstellung: große Herausforderung für Lehrkräfte im Unterricht mit unterschiedlichen Leistungsniveaus und Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern dem Lehrplan der Mittelschule gerecht zu werden

Müller (2012) berichtet von positiven Effekten mit dem Lernsystem Lernleiter, die am Förderzentrum St. Vincent in Regensburg seit 2008 bei Schülerinnen und Schüler mit hohem Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich erarbeitet und entwickelt wurde.

Weitere Informationen zur erfolgreichen Umsetzung des Konzepts Lernleiter an einer Mittelschule in Weißenburg auf netzwerk-lernleitern.de

Vorteile:

- Den Schülerinnen und Schülern werden beim Arbeiten ihre Fortschritte visualisiert, da sie ihre Lernschritte auf der Lernleiter farbig anmalen.

- Durch die Struktur und den Ablauf der Lernleiter können die Schülerinnen und Schüler selbstständig in ihrem eigenen Tempo arbeiten und sich selber instruieren.

- Fortschritte werden sichtbar und sie gewinnen Vertrauen in ihre eigene Leistungen.

- Die Beziehungen zwischen Lernenden und Lehrkräften kann gestärkt werden, indem die Lehrkraft aus der Rolle des Beurteilers zurücktritt und mehr als Lernbegleiter motivierend und positiv verstärkend auftritt.

Erklärungshypothese für Lernerfolg mit Lernleitern:

Nach Müller (2012) haben Schülerinnen und Schüler mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten negative Erfahrungen mit Erwachsenen häufig gemacht, was die Ursache dafür sein könnte, dass es ihnen sehr schwer fällt Instruktionen und direkte Arbeitsanweisungen von erwachsenen Lehrkräften anzunehmen.

Mit dem System der “Lernleiter“ entscheiden die Schülerinnen und Schüler selber über die Organisation ihres Lernprozesses.

Literatur:

Girg, R. / Lichtinger, U. / Müller, T. (2012): Lernen mit Lernleitern. Unterrichten mit der Multi Grade Multi Level-Methodology. Immenhausen: Prolog.

Güttich C. (2025): „Lernwörter digital erklimmen“– Eine Lernleiter im Einsatz mit iPads und App (unveröff. Fortbildungsskript).

Müller, T. (2012): „Mit mir geht was weiter…“. Zur Arbeit mit der MultiGradeMultiLevel-Methodology und ihren Lernleitern an der St. Vincent-Schule. Fördermagazin, 3, 49-52.

Müller, T. (2016): Lernen mit Lernleitern – Schulentwicklungskonzeptionen aus Rishi Valley. Schulpädagogik heute, 7(13).

Müller, T. / Schaller, T. / Würzle, R. (2024): Lernleitern – Wege in die Praxis. München: Ernst-Reinhardt-Verlag.

Selbstinstruktionstraining

Das Selbstinstruktionstraining ist eines der wichtigsten Verfahren der kognitiven Verhaltensmodifikation. In ihm werden handlungsanleitende Selbstanweisungen und das dazu passende Verhalten so lange eingeübt, bis sie in Gewohnheit übergehen. Es ist analog zur Strategieinstruktion zu sehen, Ziel ist zudem eine Verbesserung der Planung und Steuerung des Verhaltens (vgl. Grünke 2007).

Literatur:

Grünke, M. (2007): Richtig fördern – aber wie? Zur Wirksamkeit von Förderkonzepten: Teil 1. Zeitnah. 52. 9-12.

Sprachsensibler Unterricht

Aufgabe und Ziel sprachsensiblen Unterrichts ist es, dass Lernende ihren Fähigkeiten und Voraussetzungen entsprechend fachlich und sprachlich viel lernen.

Inhalte eines Fachs werden durch und mit Sprache gelernt. Die Lernenden erwerben sprachliche, fachliche und kommunikative Kompetenzen. „Mittels Sprache können die Lerner neue Begriffe und Phänomene begreifen, sich ein Fachvokabular aneignen und handelnd damit umgehen. Dabei erweitert das neu erworbene Fachvokabular ihren allgemeinen Wortschatz und verbessert die Fähigkeit, sich auszudrücken – was wiederum dazu führt, dass die Lerner auch besser im Fach kommunizieren können.“ (Leisen 2025)

Tutorielles Lernen

Tutorielles Lernen findet dann statt, wenn zwei Schülerinnen bzw. Schüler gemeinsam an der Wiederholung, Vertiefung und Überprüfung ihrer Kenntnisse arbeiten. Dabei agiert eine oder einer der beiden als Tutorin oder Tutor, vermittelt Wissen, stellt Fragen und korrigiert, die oder der andere ist in der Rolle der Tutandin bzw. des Tutanden und beantwortet Fragen, bearbeitet Aufgaben etc. Die Rollenverteilung kann konstant oder variabel sein, ebenso kann das Leistungsniveau homogen oder heterogen sein (vgl. Grünke 2007).

Literatur:

Grünke, M. (2007): Richtig fördern – aber wie? Zur Wirksamkeit von Förderkonzepten: Teil 1. Zeitnah. 52. 9-12.

Zielscheibe (Feedback-Methode)

Die Zielscheibe ist ein grafisches Evaluationsinstrument, bei dem die Lernenden Rückmeldungen zu einer vorangegangenen Arbeitsphase oder einem Projekt geben. Die Einschätzungen werden (anonym) auf der Zielscheibe angezeigt und bieten im Anschluss die Möglichkeit zur Diskussion und Reflexion.