Lernwirksamer Unterricht wird ermöglicht durch anschauliche Darstellungen

Anschauliche Darstellungsmethoden sind insbesondere in den MINT-Fächern unerlässlich, um abstrakte, auch nicht sichtbare Lerninhalte verständlich zu machen. Im Folgenden sind verschiedene Darstellungsmethoden am Beispiel der Lerninhalte Atom- und Teilchenmodell sowie radioaktiver Zerfall aus dem Fach Natur und Technik beschrieben.

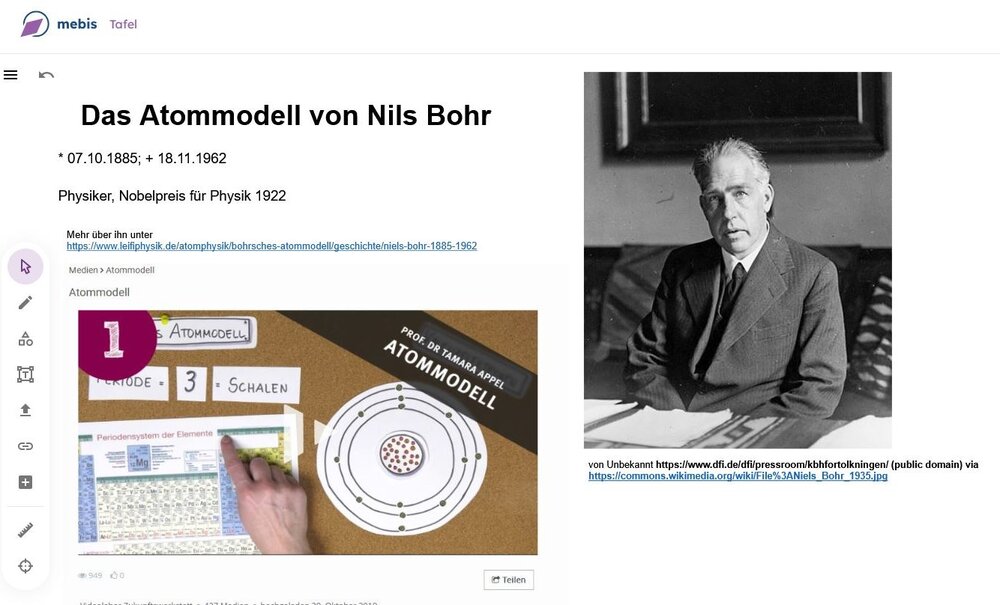

Digitales Tafelbild: Die mebis Tafel

Die mebis Tafel als Bestandteil der Bayerncloud ByCS bietet eine leicht zugängliche Möglichkeit, komplexe Sachverhalte, wie hier das Atommodell von Nils Bohr, interaktiv zu veranschaulichen. Dateien, Abbildungen oder Filme lassen sich direkt oder in Form von Links einbauen. Durch die Integration in die ByCS bleiben die Tafelbilder im Kurs erhalten und die Lernenden können an diesen selbstständig weiterarbeiten. Sie haben auch die Möglichkeit, digitale Tafelbilder eigenständig zur Ergebnissicherung zu erstellen.

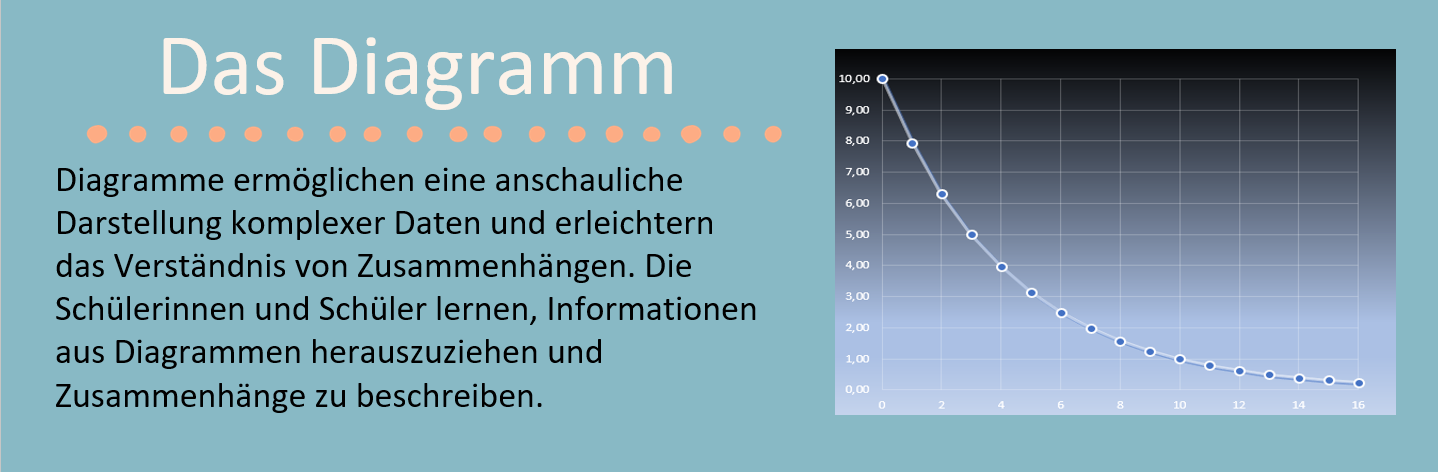

Das Diagramm

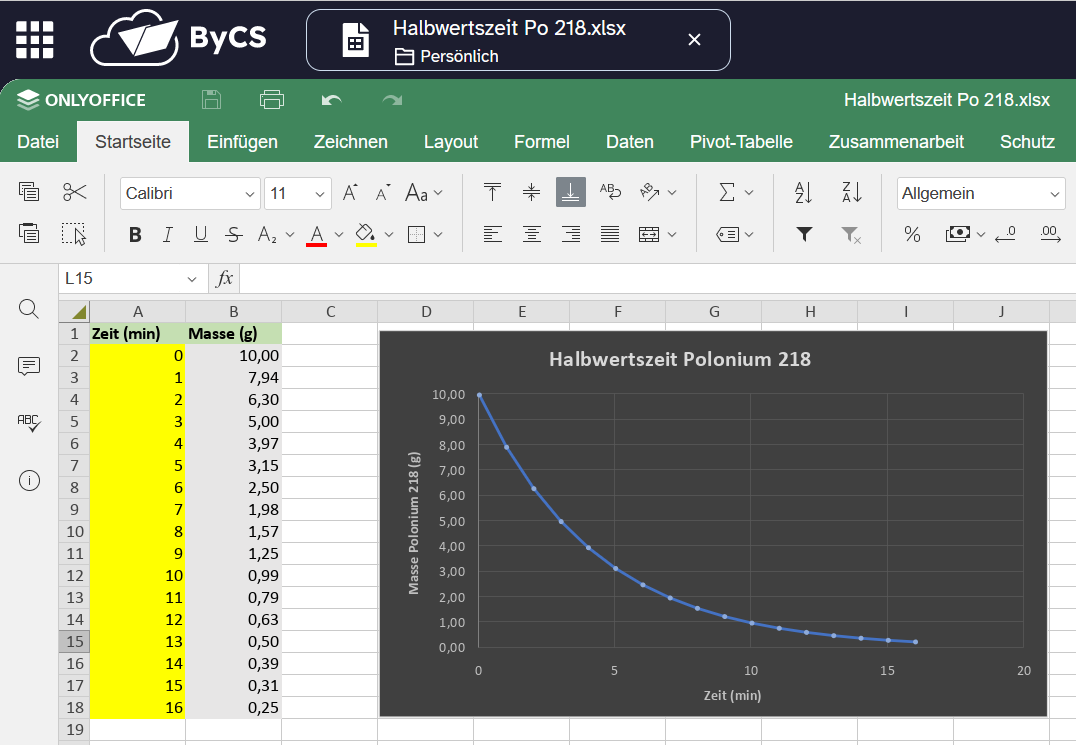

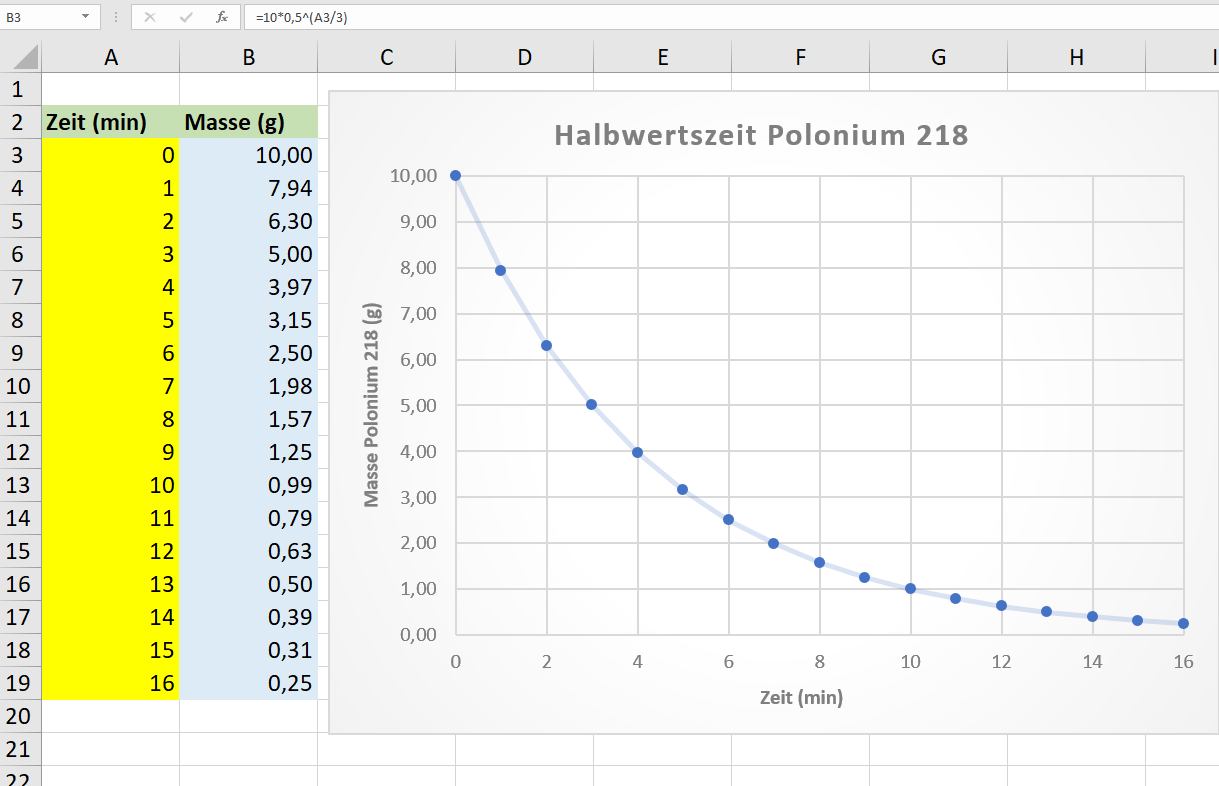

Das Thema Radioaktivität bzw. radioaktiver Zerfall kann sowohl in Natur und Technik (NT9 4.1 Grundlagen der Radioaktivität) als auch in Mathematik (M10 Lernbereich 2: Exponentialfunktion) und Informatik (Datenverarbeitung) fächerübergreifend behandelt und mit Hilfe von Diagrammen visualisiert werden.

Kollaboratives Arbeiten

Diagramme lassen sich im Fach Informatik mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms selbst anfertigen.

Die Anwendung onlyoffice in der Bayerncloud ermöglicht kollaboratives Arbeiten, das heißt, mehrere Schülerinnen und Schüler können gemeinsam von verschiedenen Standorten aus gleichzeitig an derselben Datei arbeiten. Dieses Verfahren ist daher für die Anwendung im Rahmen einer Projektarbeit oder einer Projektprüfung ideal geeignet.

Mathematik und Natur und Technik

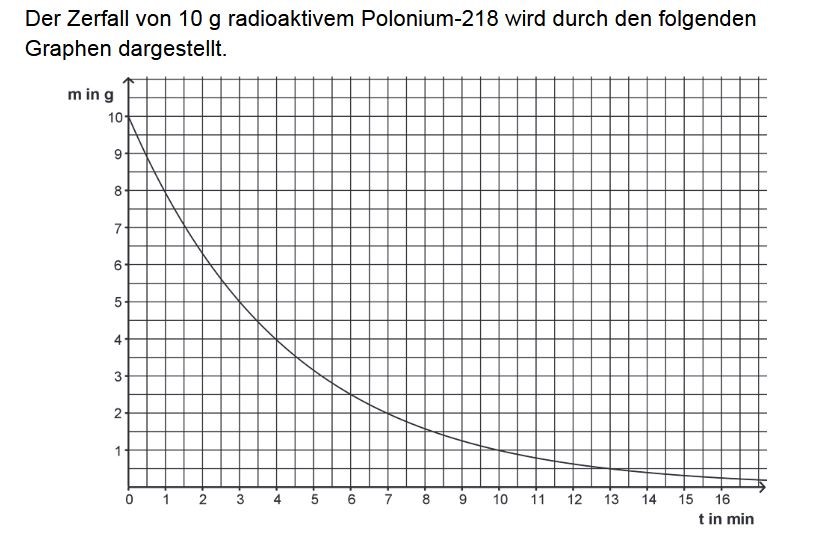

Links ist die Zerfallskurve des radioaktiven Isotops Polonium-218 dargestellt. Von den ursprünglichen 10 Gramm ist nach 3 Minuten noch die Hälfte vorhanden. Alle weiteren 3 Minuten halbiert sich die Masse weiter. Die Halbwertszeit von Polonium-218 beträgt also 3 Minuten.

Mathematik und Natur und Technik

In Natur und Technik können mit Hilfe dieser Diagramme Aussagen über den Zerfall radioaktiver Stoffe getroffen und fächerübergreifend die Halbwertszeiten verschiedenener radioaktiver Isotope diskutiert und verglichen werden.

Informatik, Mathematik und Natur und Technik

In diesem Beispiel hatten die Lernenden die Aufgabe, aus der Zerfallskurve des radioaktiven Isotops Polonium-218 (Folie vorher) in Teamarbeit ein digitales Zerfallsdiagramm zu erstellen. Hierfür wurde zunächst die Halbwertszeit ermittelt und mit Hilfe der Exponentialfunktion oder durch Ablesen der Werte auf der x- und y-Achse eine Tabelle mit den Zerfallszahlen erstellt. Schließlich wurde aus der Tabelle ein digitales Diagramm generiert.

Tipps Arbeiten mit Tabellen und Diagrammen

https://lernplattform.mebis.bycs.de/blocks/mbsteachshare/coursedetail.php?courseid=1264095

https://lernplattform.mebis.bycs.de/course/view.php?id=620509

https://lernplattform.mebis.bycs.de/blocks/mbsteachshare/coursedetail.php?courseid=1264095

Sämtliche Abbildungen © ISB

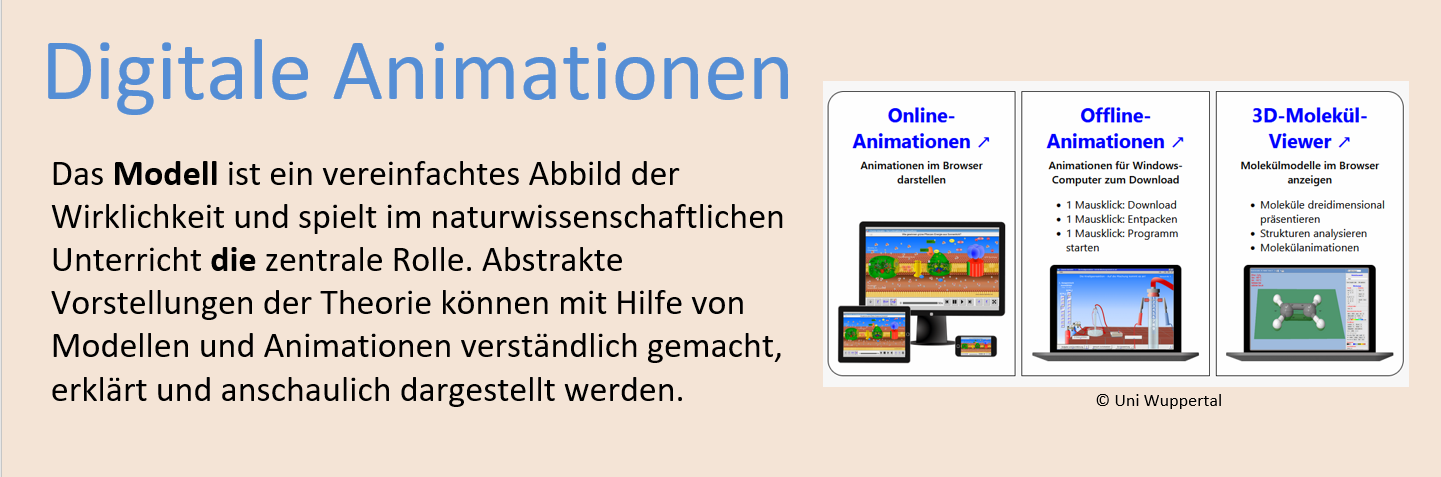

Digitale Animationen und Simulationen

Im Folgenden werden interaktive, digitale Animationen und Simulationen vorgestellt, die in Ergänzung zu klassischen, haptischen Modellen wie dem Strukturmodell (z. B. Aufbau des Auges) oder dem Funktionsmodell (z. B. Bauchatmung / Brustatmung) für den Unterricht in den MINT-Fächern bestens geeignet sind.

Chemie interaktiv Bergische Universität Wuppertal

Diese multimedialen Module wurden von der Didaktik der Chemie der Bergischen Universität Wuppertal für den Chemieunterricht konzipiert, in der Praxis erprobt und im Sinne der Qualitätssicherung evaluiert. Sie stehen Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern kostenfrei zur Verfügung.

Die Animationen sind sowohl online wie auch offline verfügbar und eignen sich hervorragend für beispielsweise Tablettklassen.

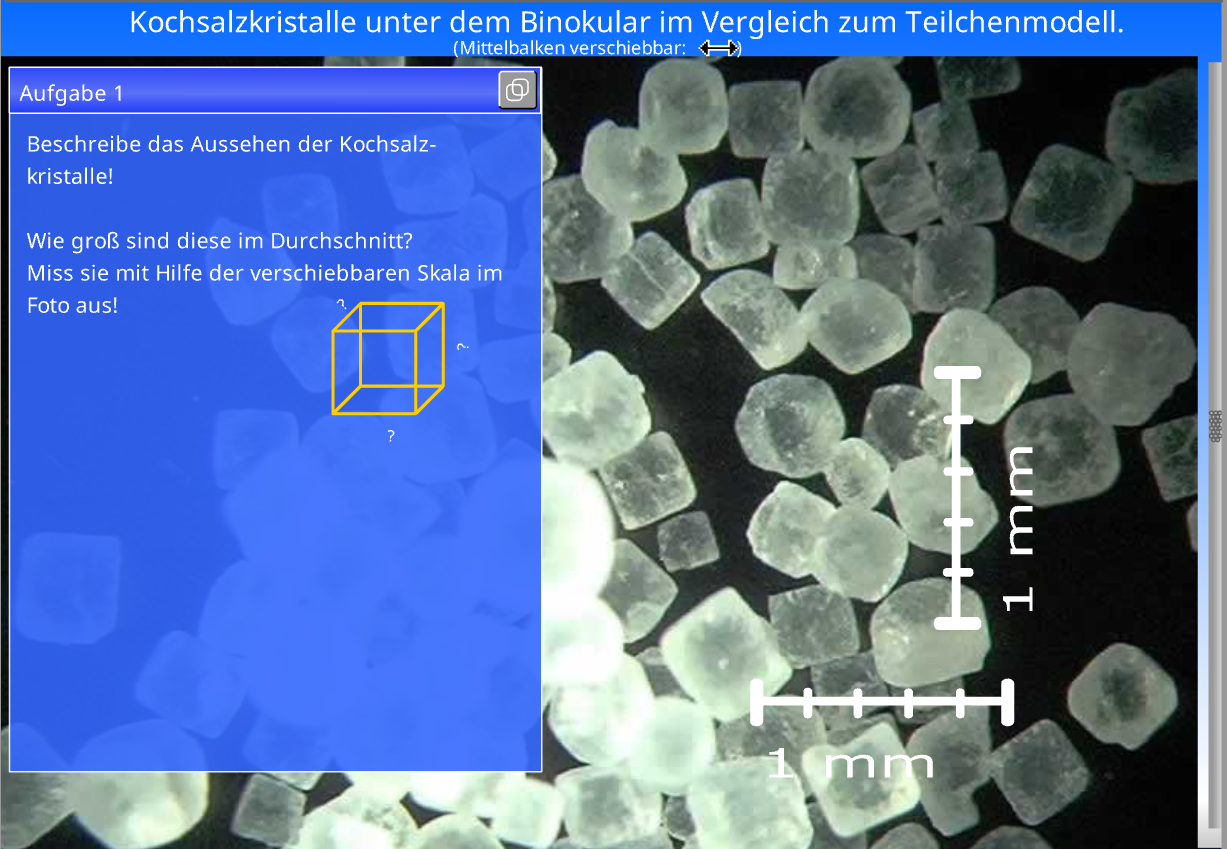

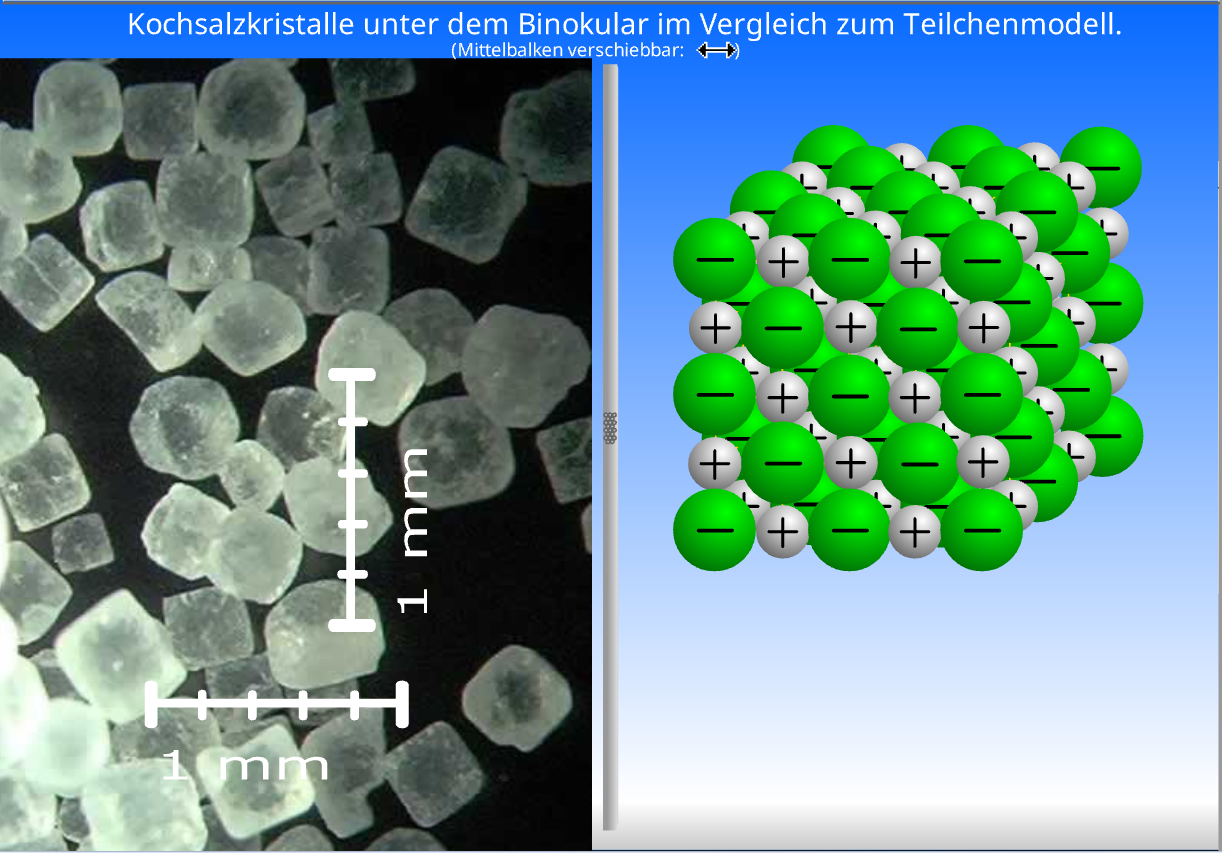

Natriumchlorid (NT10 4.1 Ionenbindung)

In der Folie vorher sieht man Kochsalzkristalle, wie sie sich durch den Blick unter dem Binokular zeigen. Die einzelnen Kristalle haben die Form eines Würfels mit einer Kantenlänge von ca. 0,3 - 0,4 mm.

Links sind Kochsalzkristalle als reale Abbildung unter dem Binokular und ein Kochsalzkristall als Teilchenmodell gegenübergestellt.

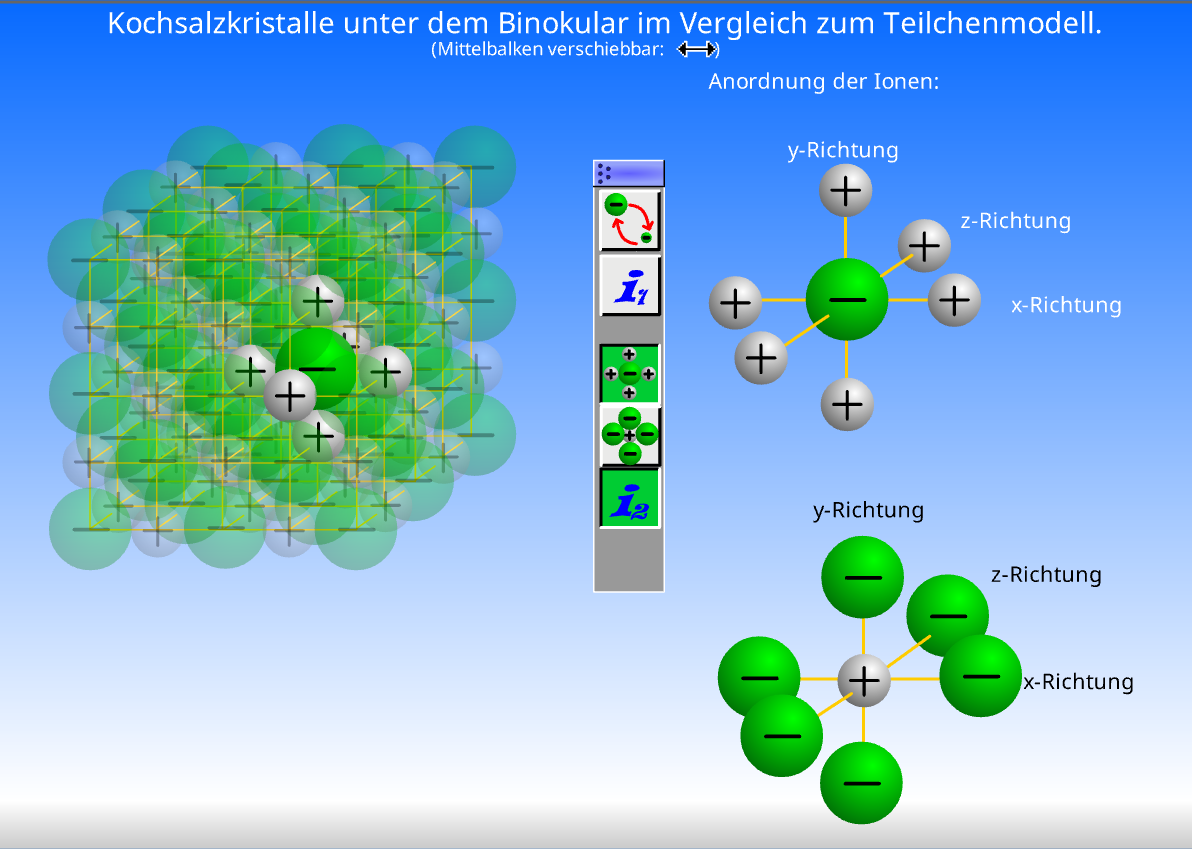

Natriumchlorid (NT10 4.1 Ionenbindung)

Ein Kochsalzkrsitall besteht aus positiv geladenen Natrium- und negativ geladenen Cholrid-Ionen, die abwechselnd nebeneinander, hintereinander und übereinander angeordnet sind. Jedes Natrium-Ion ist von 6 Chlorid-Ionen und jedes Chlorid-Ion ist von 6 Natrium-Ionen umgeben. Daraus ergibt sich die würfelförmige Struktur der Kochsalzkristalle.

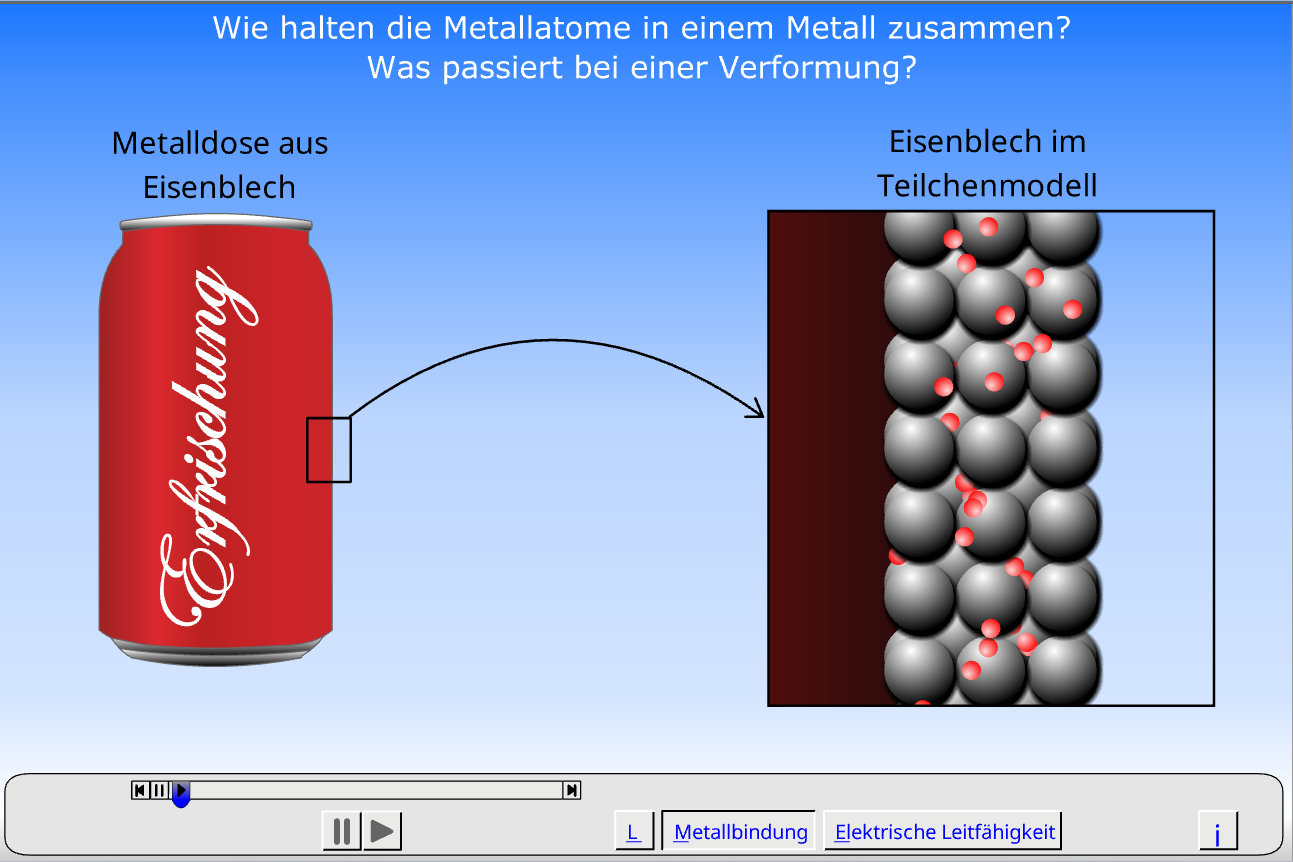

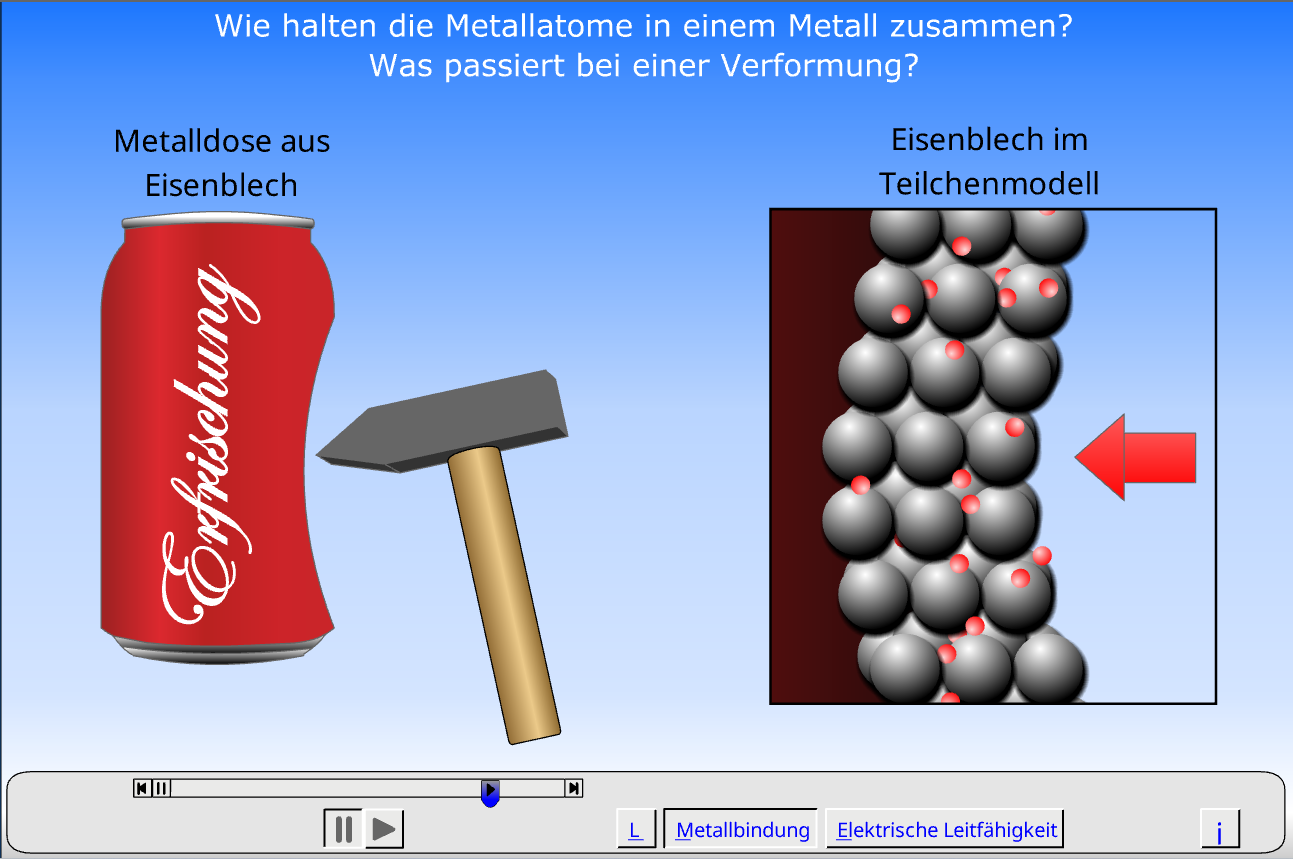

Metalle (NT10 4.1 Metallbindung)

In diesem Modul wird die Metallbindung am Beispiel einer Eisenblechdose sichtbar gemacht. Diese Bindungsart ist durch das Vorhandensein frei beweglicher Elektronen (hier rot) gekennzeichnet, welche die positiven Eisenatome wie ein Gas, einem “Elektronengas”, umgeben.

Metalle (NT10 4.1 Metallbindung)

Bei einem Schlag auf die Dose aus Eisenblech bricht sie nicht, sondern wird verbogen. Die positiv geladenen Eisenatome werden verschoben aber vom negativen Elektronengas weiterhin zusammengehalten.

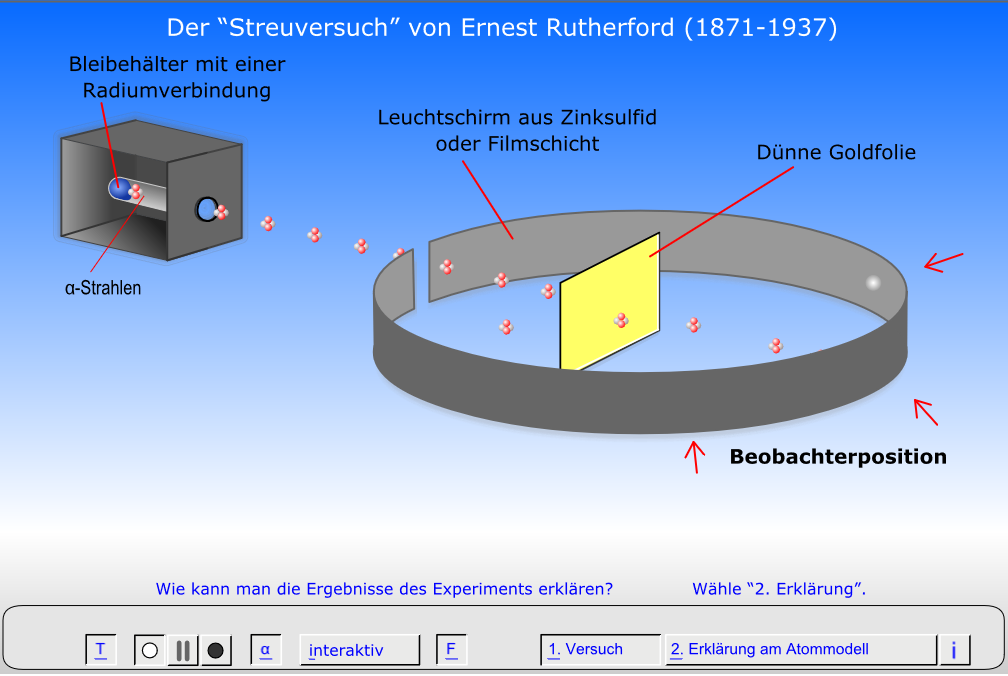

Streuversuch von Rutherford (NT7 2.2 Atommodelle)

Der Streuversuch, auch bekannt als Goldfolienexperiment, war das bahnbrechende Experiment zur Entdeckung des Kern-Hülle-Modells.

Bei diesem Versuch werden positiv geladene Alphateilchen auf eine Goldfolie gestrahlt. Um die Goldfolie herum ist ein Leuchtschirm angebracht, mit dem die Bewegung der Teilchen nach dem Auftreffen auf die Goldfolie sichtbar gemacht werden.

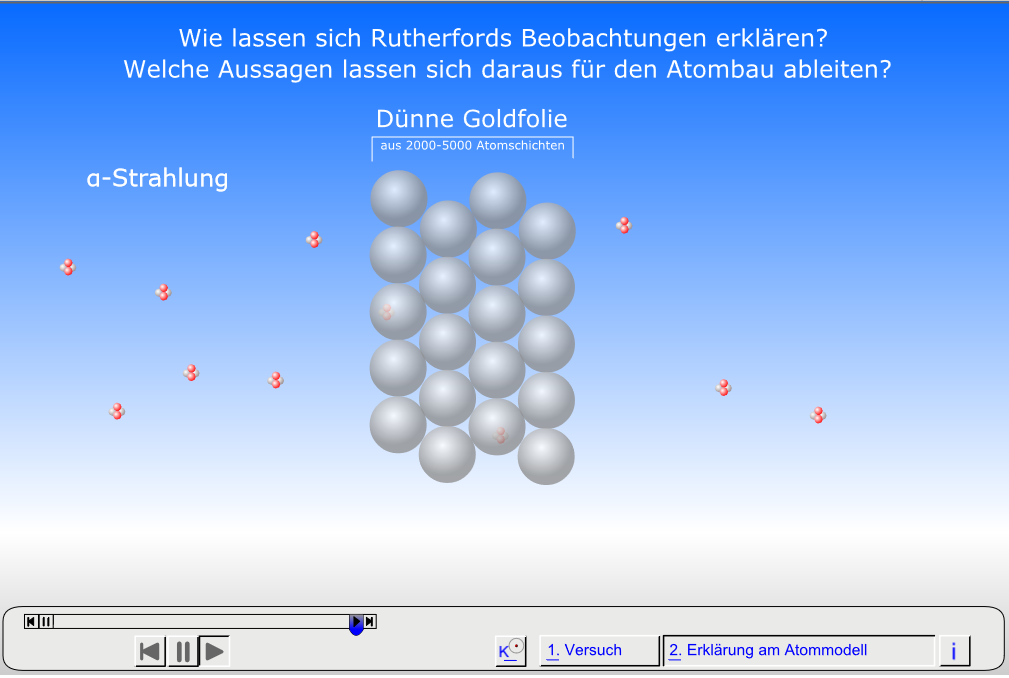

Streuversuch von Rutherford (NT7 2.2 Atommodelle)

Beobachtung: Die meisten Teilchen treffen ohne Ablenkung hinter der Goldfolie auf dem Schirm auf. Einige Teilchen werden aber auch abgelenkt und sehr wenige sogar zurückgestreut.

Schlussfolgerung: Nahezu die gesamt Masse eines Atoms ist in einem winzigen, positiv geladenen Atomkern gebündelt. Der Rest des Atoms ist eine mit Elektronen gefüllte Atomhülle und ansonsten „leer“.

Sämtliche Abbildungen © Bergische Universität Wuppertal

PhET University of Colorado Boulder

Das Projekt "PhET interaktive Simulationen" der University of Colorado Boulder bietet kostenlose interaktive Simulationen aus Naturwissenschaften und Mathematik. PhET Simulationen basieren auf umfangreicher Lehrerfahrung und leiten die Schülerinnen und Schüler durch eine intuitive, spielähnliche Umgebung.

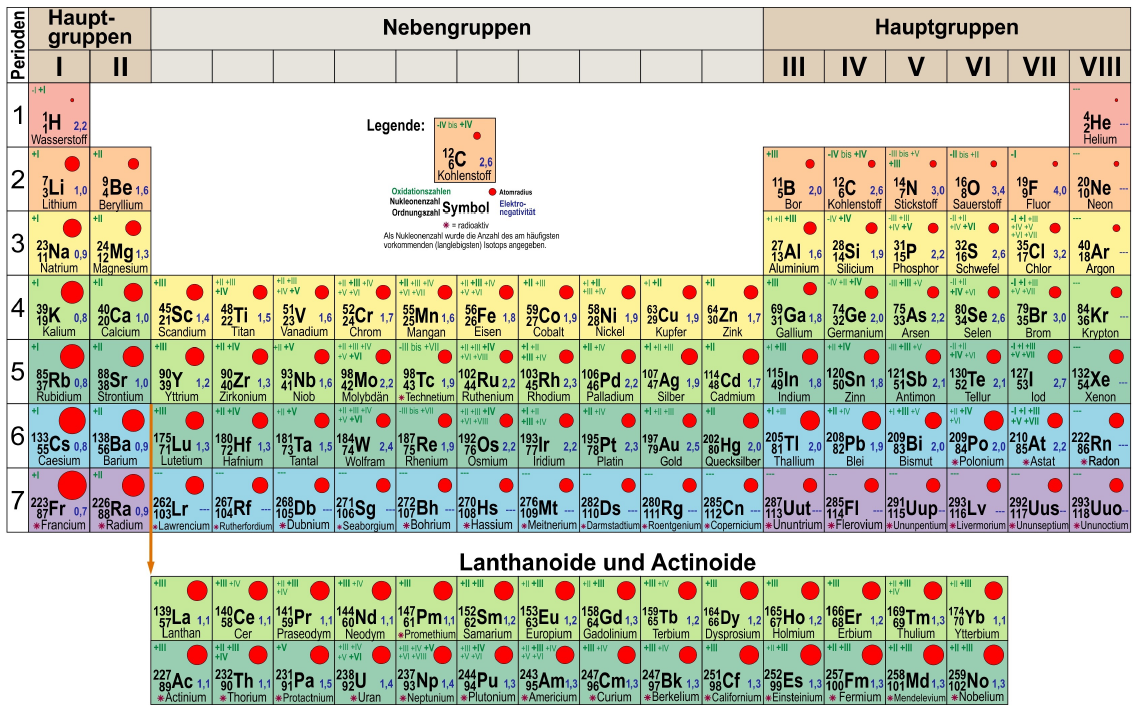

Das Periodensystem der Elemente ist zentrales Werkzeug und Hilfsmittel im Fach Natur und Technik. Es verknüpft die Eigenschaften der Elemente mit dem Aufbau ihrer Atome.

Es lohnt sich, im Unterricht in NT Wert auf das Aufbauprinzip und die Struktur des Periodensystems zu legen. Denn haben Schülerinnen und Schüler dieses verinnerlicht und können sich darin bewegen, erleichtert es ihnen das Verständnis für die folgenden chemischen Reaktionen, Stoffeigenschaften und Bindungsarten. Eine sehr anschauliche Darstellung ist das eigenständige, interaktive “Bauen” von Atomen.

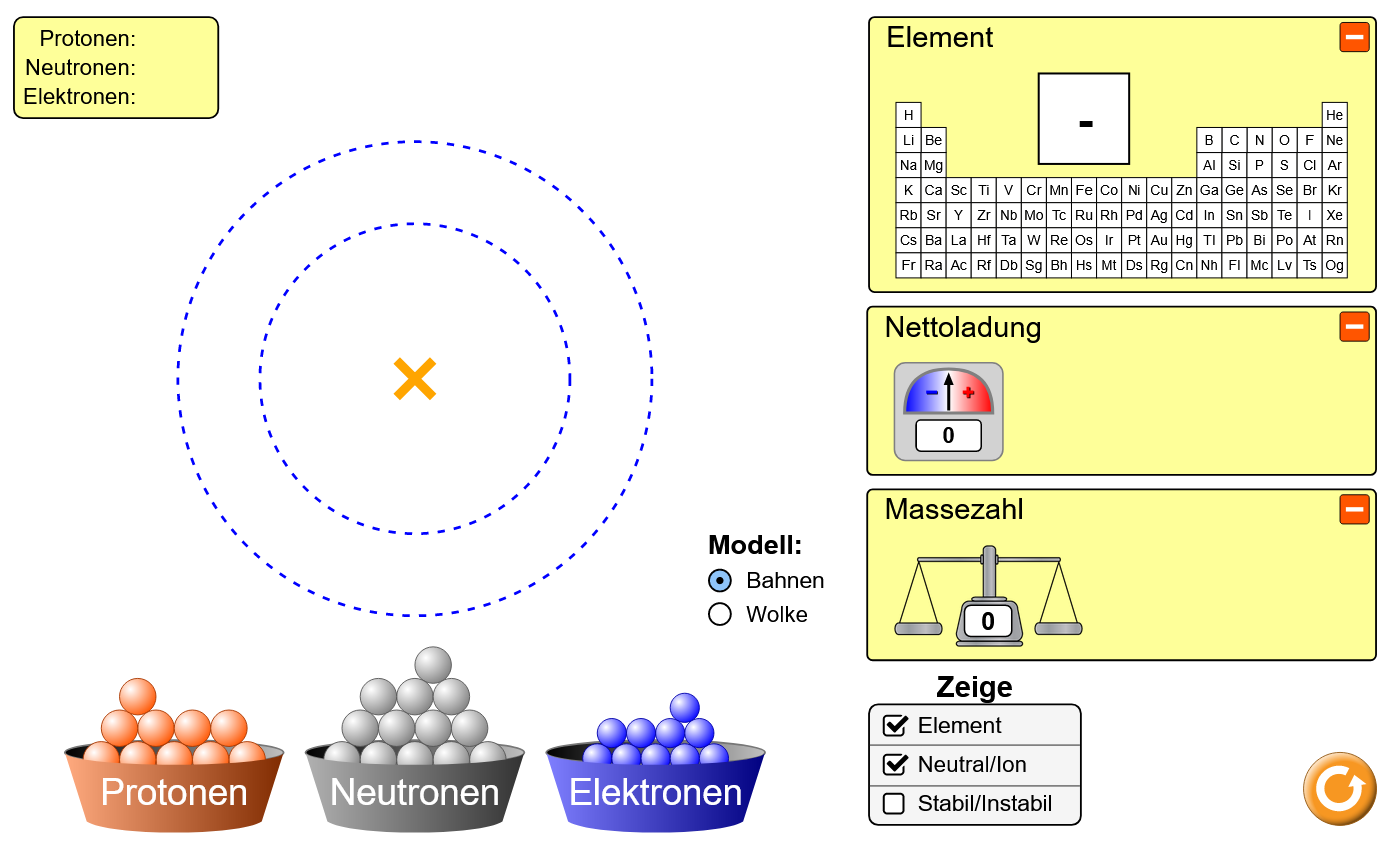

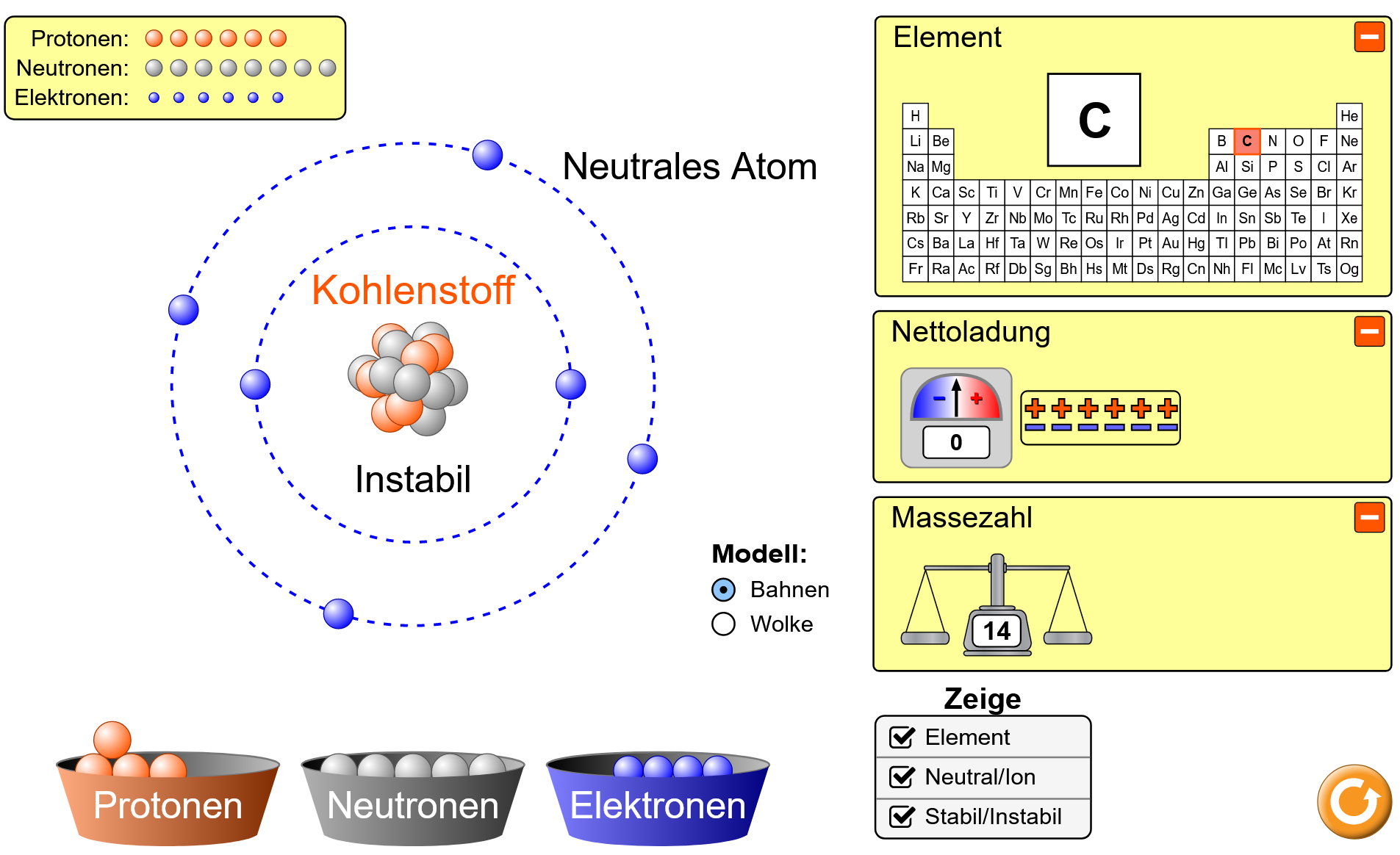

Periodensystem (NT 7.2.2 Aufbau der Materie)

Das Arbeiten mit dem Periodensystem der Elemente und das Verständnis seiner Ordnung stellt für die Lernenden eine gewisse Herausforderung dar. Im Beispiel links können die Schülerinnen und Schüler interaktiv Elemente Atome über die Anzahl an Protonen, Neutronen und Elektronen zusammenstellen und werden dabei mit der Systematik des Periodensystems vertraut.

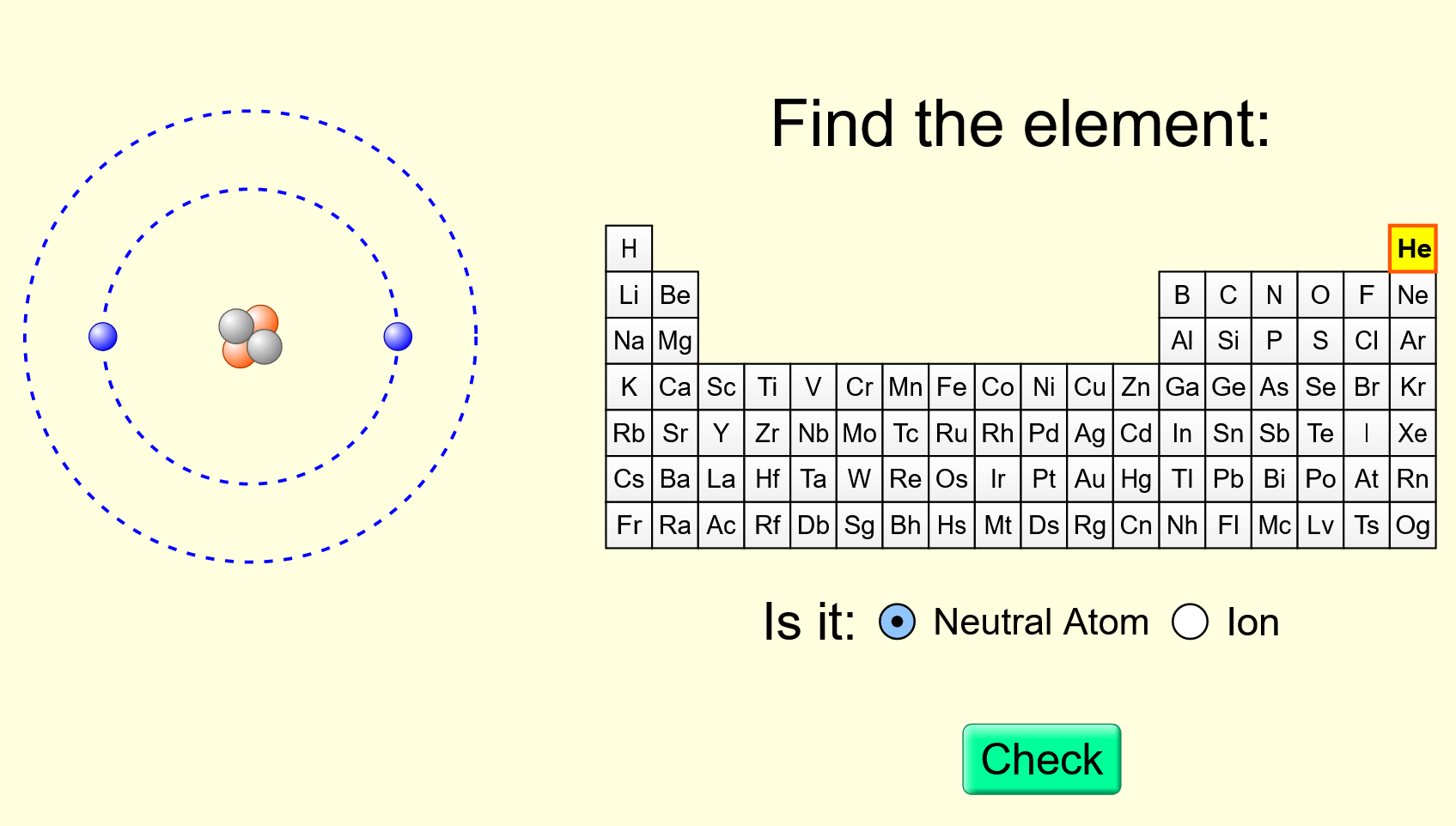

Periodensystem (NT 7.2.2 Aufbau der Materie)

Die Schülerinnen und Schüler können ihr Wissen spielerisch selbst überprüfen. Hier soll mit Hilfe des Schalenmodells, der Anzahl der Protonen, Neutronen und Elektronen das passende Element im Periodensystem zugeordnet werden.

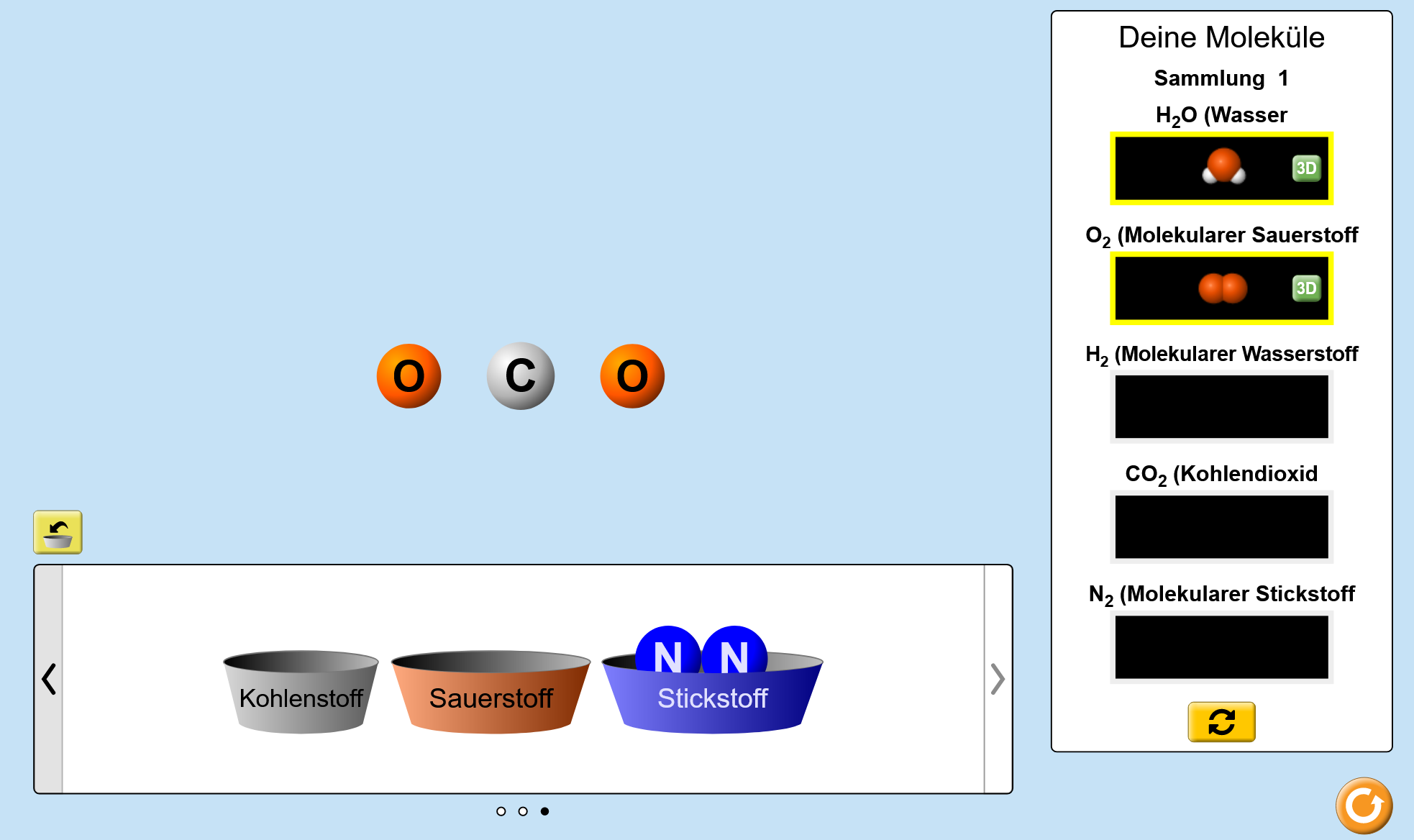

Moleküle (NT 7.2.1 Zusammensetzung der Luft)

In dieser Animation lassen sich einzeln Atome zu Molekülen (hier Moleküle in der Luft) zusammenbauen.

Sämtliche Abbildungen © University of Colorado Boulder

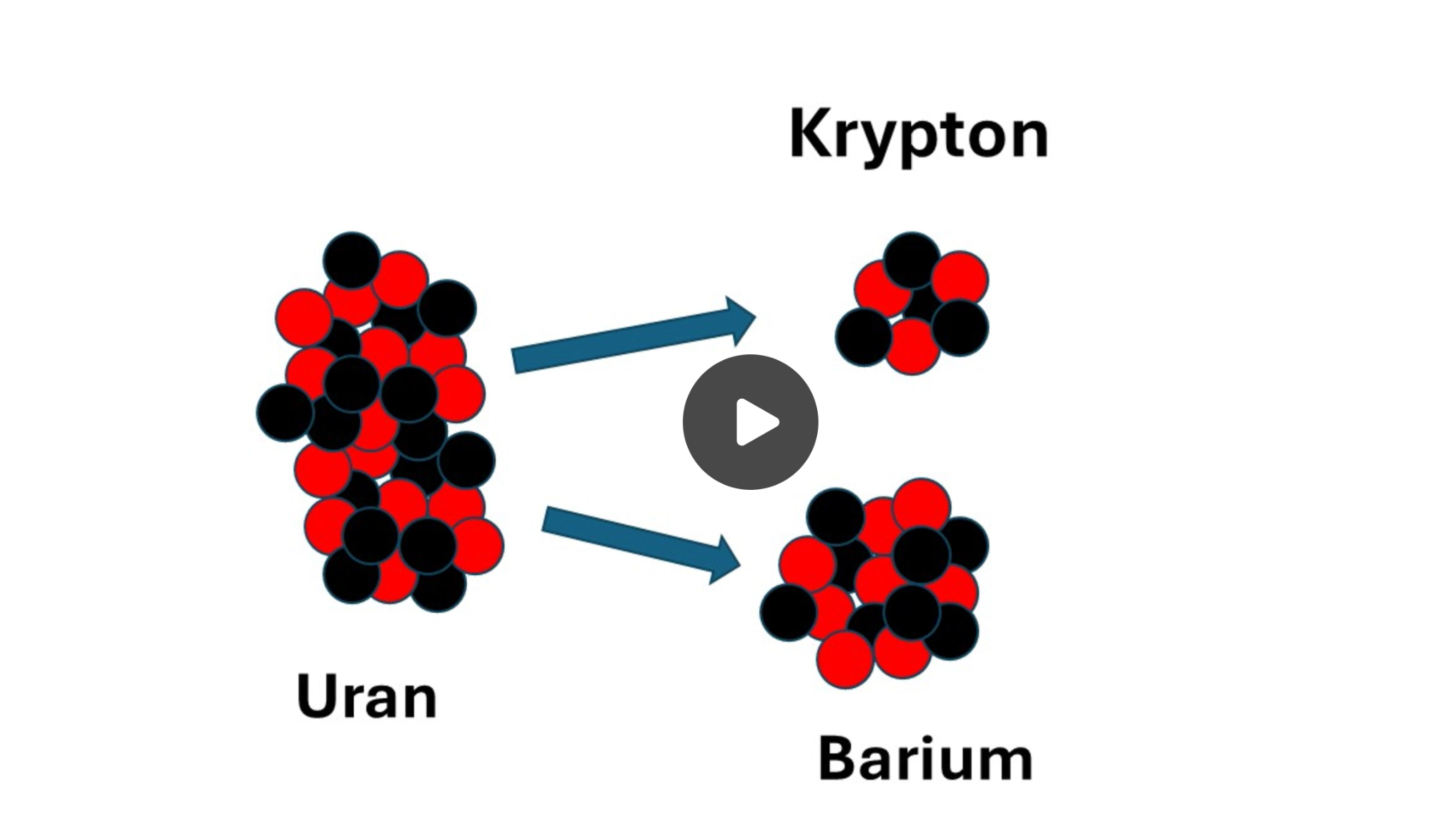

Digitale Produkte

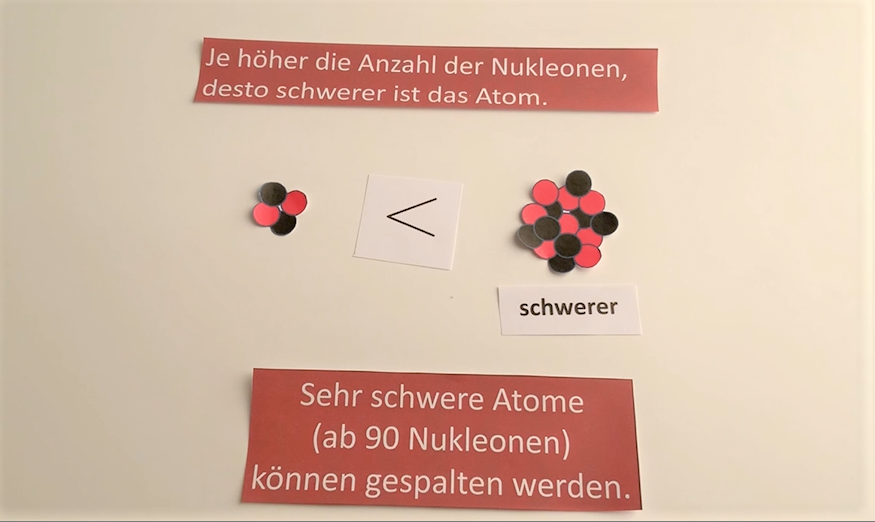

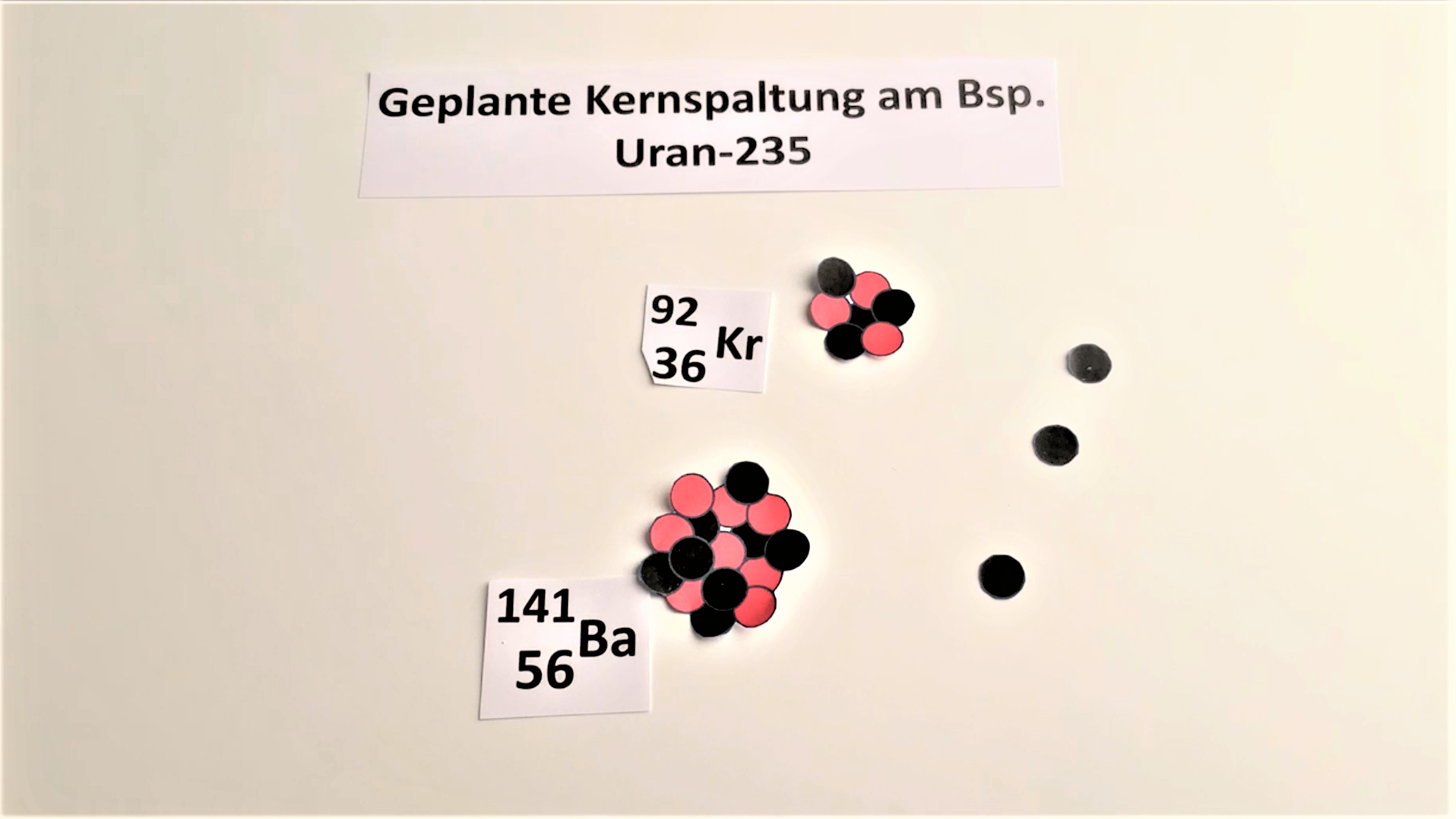

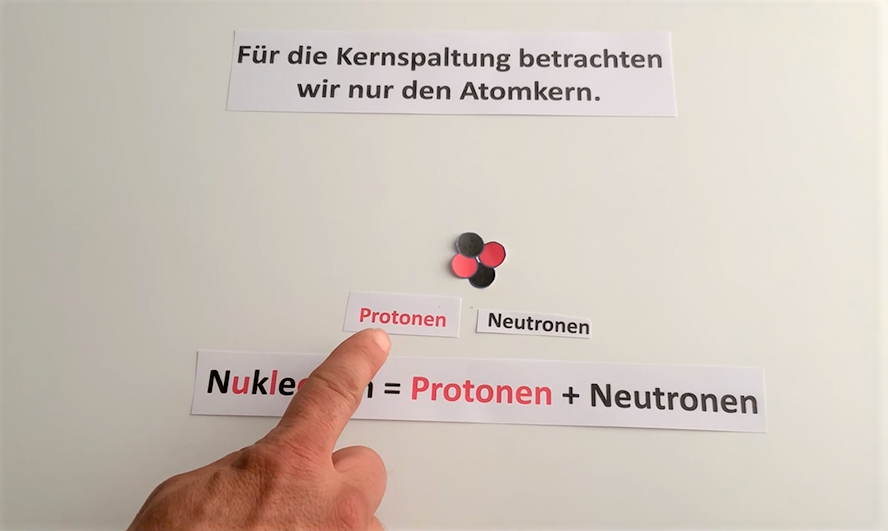

Das Thema Kernspaltung (NT9 4.2 Kernenergie) kann von den Lernenden selbst visualisiert werden. Am Ende steht als digitales Produkt eine Animation oder ein selbstproduzierter Film, die als Präsentationsmedium oder auch zur Prüfung genutzt werden können.

Technische Anforderungen

- Material: Figuren oder Objekte aus Papier, Knete …

- Kamera: Smartphone, Tablet oder Digitalkamera mit Stativ

- Software: div. Stop-Motion-Apps zur Aufnahme und Nachbearbeitung

- Licht und Hintergrund: Gleichmäßige Beleuchtung, neutraler Hintergrund zur besseren Sichtbarkeit

Anwendung in Projektprüfungen

Die Erstellung eines digitaler Films kann als Prüfungsleistung in verschiedenen Fächern genutzt werden. Beispielsweise können Gruppen eine Fragestellung zur Radioaktivität erarbeiten und diese in einem kurzen Film veranschaulichen. Eine mögliche Aufgabenstellung könnte lauten: “Beschreibe die Entdeckung der Kernspaltung in Form eines digitalen Produkts (beispielsweise Stop-Motion-Film oder Legefilm).”

Vorteile des Einsatzes von digitalen Filmen

- intensiver Lernprozess durch Verknüpfung von haptischen, kognitiven und digitalen Kompetenzen

- Förderung sozialer Kompetenzen durch Teamarbeit und Kollaboration

- Motivation und Eigenverantwortung durch aktive Beteiligung am Produktionsprozess

- Verständnis komplexer Zusammenhänge durch Visualisierung abstrakter Inhalte

-

fördert Umgang mit digitalen Medien

Kritische Anmerkungen und konstruktiver Umgang

- Zeitaufwand: Die Produktion eines Stop-Motion-Films erfordert viel Zeit für Planung, Aufnahme und Nachbearbeitung. Lösung: Klare Zeitstruktur vorgeben und einfache Umsetzungsmethoden wählen.

- Technische Hürden: Nicht alle Lernende verfügen über Erfahrung mit der Technik. Lösung: Eine kurze Einführung in Software und Technik geben.

- Inhalt: Visuelle Gestaltung könnte stärker gewichtet werden als die inhaltliche Qualität. Lösung: Klare Anforderungen an die fachliche Tiefe formulieren.

Sämtliche Abbildungen © ISB